こんにちは、けいみるるです。

今回は陶芸家の妻・板谷まるの生涯についてです。

この時代には、女流陶芸家がいないようです。

江戸時代には一人でした。

陶芸家ではないのですが、陶芸家の夫を育て上げた妻の話があります。

板谷波山の妻の板谷まるさんです。

陶芸家の妻・板谷まるについて書いていきます。

明治・大正・昭和の陶芸家

世界的な陶芸家になったのは、板谷波山(いたやはざん)です。

茨城県下館市に生まれました。

生家は醤油醸造業を営む旧家の三男です。

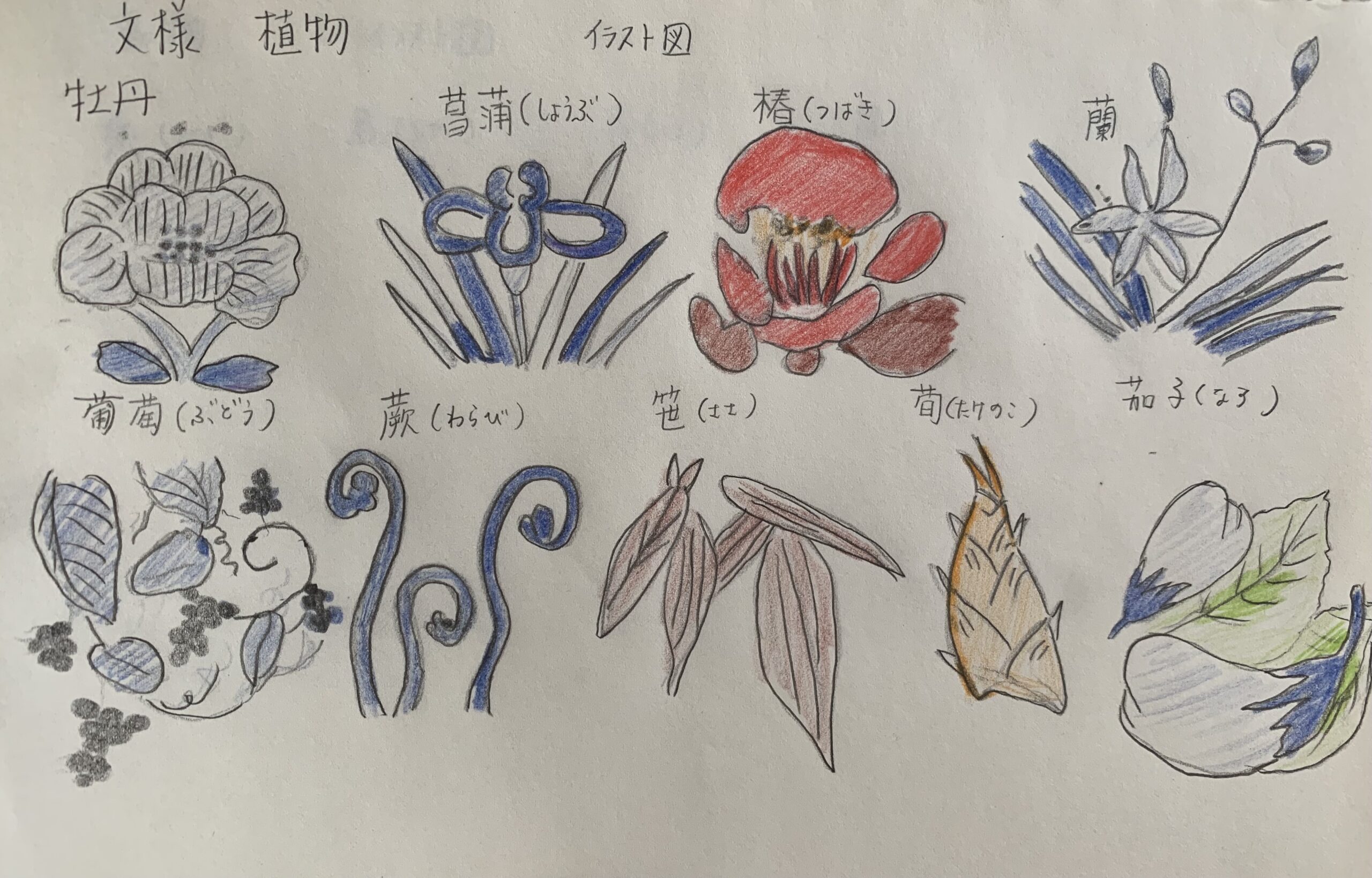

破山を代表する技法のひとつ、淡い色あいの、

葆光彩滋花卉文化瓶(ほこうあやじかきぶんかびん)

元禄美人(げんろくびじん)

彩磁蕗葉文大花瓶(さいじふきはもんかびん)

などがあります。

斬新な構図の艷やかで気品があります。

濱田庄司に並び称されています、陶芸家です。

その夫を支えたのが妻の板谷まるです。

板谷まる(1870〜1958)

昭和33年8月7日死去しています。

88歳でした。

福島県河沼郡坂下町(現・会津坂下町)の、呉服商鈴木作平の三女として生まれました。

17歳で上京して、共立女子職業学校に進学します。

刺繍・裁縫・日本画家・跡見玉枝に師事し、日本画を習得しました。

卒業後に帰郷して、明治25年に瓜生(うりゅう)の指導により会津若松に女子職業を設立しました。

28年には板谷波山と結婚します。

夫を師匠として陶芸を学びました。

板谷破山は特定の師匠がいませんでした。

独学で陶芸を学びました。

結婚後は、陶芸家になるために、上京します。

明治36年に滝野川村(北区)に工房を開きました。

二人は窯を築くために、荷車で材料となる煉瓦を買いにでたり怪我をしながら積み上げたり苦労して窯を作りました。

夫を支えながら、4人の子供を育てていたんですね。

陶芸を学び夫婦二人三脚で、極貧生活を乗り越えてきたのですね。

どの時代の女性も、とても強くて、頼もしいですね。

とても、真似しようとしてもできませんよね。

初窯での成功や勧業博覧会への入選をはたしても、極貧生活は続いたそうです。

飛鳥焼きという住んでいた地名から名付けられた食器を破山が焼いて、まるがそれを売りに行くという生活をしていました。

玉蘭の画号でマジョリカ焼きの陶器の下絵を、描いたりして家計を支えていたようです。

明治44年の夏には、二人は天皇陛下に招かれます。

そのときの服装が普段着のままであったようで、御前製作をするまでになりました。

昭和5年には、フランス大統領から文化勲章を受賞しました。

これにより、世界的な陶芸家として、認められることになりました。

以上が、陶芸家の妻・板谷まるの生涯でした。

まとめ

まるさんは、陶芸家ではありませんでしたが、夫のために陶芸を学んで、二人で助け合いながら生きていたんですね。

夫婦共同での御前製作は当時としては異例のことで、「夫婦窯」として二人を褒め称えたそうです。

こんなにお互いを支え合えるなんて、羨ましいですよね。

素晴らしいご夫婦です。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、女流陶芸家・太田垣蓮月の生涯です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント