こんにちは、けいみるるです。

今回は、唐物茶碗とはについてです。

唐物茶碗を知っていますか?

例)唐物茶碗

唐物茶碗とは、

中国産の茶碗のことをいいます。

唐=中国から伝来したお茶を飲む器です。

唐物茶碗とは何について詳しく書いていきます。

焼物と茶の湯

茶碗は茶道具の中でもっとも愛されていて、多くの作家が好んで作っている焼物のひとつです。

作風で関心があるのは、3つに分けられます。

まずは、唐物茶碗からです。

唐物茶碗は、中国の茶碗です。

高貴で繊細な印象を持つ茶碗が多くあります。

日本では千利休による「侘び茶」確率以前から、貴族や寺院武家に重宝されました。

種類:青磁・白磁・天目です。

青磁

青磁は中国を代表する焼物であり、2000年以上の歴史があります。

青磁の歴史は、唐代に開花して、宋代で完成しました。

青磁釉:

翡翠に例えられるほど青色または緑色で、釉の中に含まれる微量鉄分が還元されて発色されたものです。

白磁

白磁が初めて焼かれたのが6世紀頃だといわれています。

完全な磁器質の白磁が焼かれるようになったのが、宋代の景徳鎮窯からです。

白磁:

白色の胎土に透明あるいは半透明の釉薬が掛けられています。

磁器の素地は白色です。

天目

もとは、宋代に福建省の建窯で焼かれていた黒釉碗からきています。

日本の僧侶が日本に持ち帰ったため、天目茶碗と呼ばれました。

天目釉:

青や緑に発色する青磁と同じく、釉中に含まれる鉄分が黒色または茶褐色に発色したものです。

唐物茶碗の特徴

均整のとれた姿と高い技術による薄くて軽い、作りとなっています。

13世紀に建窯が作った、曜変天目と油滴天目です。

曜変天目

宋から元のはじめ掛けて作られ、それ以降は作られていません。

油滴天目

明・清代にも焼かれていて、電気・ガスの窯が普久してからは、焼成が可能になりました。

油滴天目は、油滴班と呼ばれる細かい粒状の斑紋、油滴のいずれかが黄金色です。

白銀色に輝く場合もあります。

曜変と油滴も釉中の鉄分が特定の条件で、集結した状態であるといわれています。

江西省の吉州窯が作ったたいひ天目です。

たいひはすっぽんの甲のことです。

たいめいというかめの甲羅が、すっぽん甲として装飾品にもちいられます 。

この茶碗の形は基本的には椀形で、直径12〜13cmと小さいです。

外側に端反りになったすっぽんです。

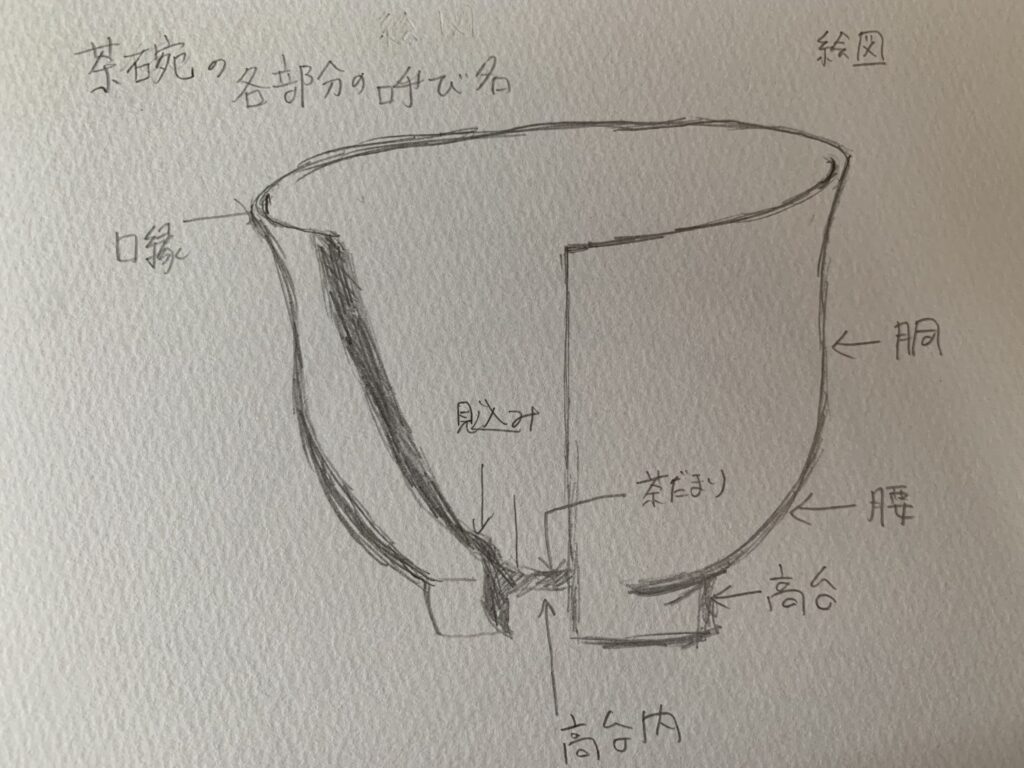

茶碗に各部分の呼び名があります。

絵を描いて図にしてみました。

上から口縁・胴・腰・高台・高台底です。

中側の呼び名もあります。

見込み・茶溜まりになります。

窯変は技法が道であり、再現が難しいとされて長い間実現しませんでした。

何人かの陶芸家の挑戦により、再現に成功されました。

林 恭介は、その筆頭になります。

窯変の生み出すには素地の表面に黒釉と透明釉を重ねて掛けることに、秘密があったということです。

窯変天目は大小の丸模様が散らばりその周辺に虹彩と呼ばれる、彩りが広がる模様が特徴です。

たいひ天目の場合は黒釉を掛けた上に文様を切り抜いた紙をおいてその上から、細かいわら灰を掛けて型紙を外して焼成します。

型紙で抜かれて文様は部分は、黒地として残ります。

他の部分は黒地の上に微妙な色合いが変化をする、霧吹き状の釉景状態になります。

吉州窯が考案した技工美を持った天目です。

以上が、唐物茶碗とはでした。

まとめ

唐物茶碗とは、中国産の茶碗のことをいいます。

高い技術で作られているのが特徴です。

高貴で繊細な印象を持つ茶碗が多くあります。

日本では千利休による侘び茶確率以前から、貴族や寺院、武家に重宝されていました。

参考になれば嬉しいです。

次回は、高麗茶碗・高麗神社とはです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント