こんにちは、けいみるるです。

今回は、高麗茶碗・高麗神社を散策についてです。

高麗茶碗を知っていますか?

例)高麗茶碗

高麗茶碗とは、

朝鮮半島の茶碗のことをいいます。

高麗茶碗を初めて茶碗として取り上げた茶人は千利休です。

濃茶の茶碗として位置づけられたのが、1573〜92年の天正年間です。

高麗神社は

トーテムポール

埼玉県日高市に鎮座しています。

高麗神社とは、高句麗から渡来人高麗王若光を主祭神としてお祭りしている神社です。

1300年以上に歴史があります。

高麗茶碗は・高麗神社を散策について書いていきます。

高麗茶碗は

朝鮮半島で焼かれた茶の湯茶碗です。

朝鮮王朝時代の作品です。

元々は朝鮮の地方窯で生産されていた日常使いの、碗が日本の茶人の目にとまったことで、茶の湯の碗として広まりました。

初期では薄茶茶碗であいり、濃茶茶碗は中国製の天目茶碗でした。

脇役でした高麗茶碗は、千利休によって地位が上がりました。

その行動をおこしたのが、豊臣秀吉でした。

無名だった井戸茶碗を一気に第一の茶碗にして、濃茶茶碗の頂点に位付けていきます。

千利休も井戸茶碗を所有していました。

高麗茶碗はこれ以前から三島手の茶碗が暦手と呼ばれて、珍重される時期もありました。

茶会記録では個別的な名はなくて、全てひっくるめて、高麗茶碗と呼ばれていました。

17世紀前半寛永年間では、名前が細かく分かれていきました。

江戸時代初頭の小堀遠州時代のことでした。

15世紀〜16世紀にかけて、三島・粉引・刷毛目が、作られた古格の高麗茶碗です。

天政8年(1580)井戸茶碗は大井戸・青井戸・古井戸・類品として、小貫入に分かれて、文献に登場しています。

茫洋然としたおおらかな姿と、素朴な中に滲みでる、滋味に表情が「冷えたる、寂びたる」と茶の湯の中で、華やいだ一面を示します。

豊臣秀吉にわかりやすいと捉えられて感興を、かったようで千利休が三画した気配が特に少ないのが、井戸茶碗です。

文禄・慶長の役で一度日本と朝鮮の関係が途絶えます。

慶長12年には回復します。

それから日本は、朝鮮半島に井戸茶碗を直接注文して、焼いてもらうという方向に向かいます。

結果は、斗々屋・柿の蔕(へた)・蕎麦・彫三島・器伊羅保・釘彫伊羅保・片身潜り伊羅保などの茶碗が生まれます。

寛永16年(1639)江戸時代には、対馬藩であった宗義成が、支配して、韓国・釜山の市内に倭館を建ててそこに窯を移して、時代に趣味に合うものを焼かせていました。

御本といいう陶器です。

工芸的に整った優美な作品を好むという、風潮が生まれ、金海・呉器・半使御本と呼ばれる茶碗です。

高麗茶碗の呉器とは、御器とも書きます。

高台が高くて、高貴な姿から名付けられました。

高麗茶碗の土は鉄分が多く黒いため、白に化粧掛けをしています。

その上に柔らかい透明釉を掛けたものになります。

高麗茶碗の種類

雲鶴・狂言袴・三島・刷毛目・粉引・堅手・雨漏

井戸(大井戸・小井戸・青井戸・小貫入)・伊香保

高麗茶碗にはたくさんの種類があります。

日本の茶人たちの目にとまったことで、茶の湯の茶碗として使かわれていました。

《高麗とは、埼玉県日高市に、高麗神社・高麗川の名称があります。古代朝鮮半島の「高句麗(こうくり)」と、深い関係があったことが記されています》

上皇陛下ご夫妻が、高麗神社を訪れています。

以上が、高麗茶碗とはでした。

高麗神社は

アクセス

電車

西武線・高麗駅徒歩45分

JR高麗川駅徒歩20分

奈良時代に創建されました。

高句麗からの渡来高麗王若光を主祭神としています。

若光は高句麗から使節として渡来しました。

政治家・文学者・歴史家など、多くの著名人が参拝に訪れています。

「出世明神」と言われています。

敷地内には山の上に水天宮がお祀りされています。

ご利益は

厄年の厄払い・家内安全祈願・健康祈願・除災招福祈願・車の交通安全祈願・安産祈願・商売繁盛祈願などです。

高麗神社周辺にも、見どころがあります。

入口には、トーテムポールのような像が立っています。

天下大将軍・地下女将軍と書いてあります。

これは、朝鮮半島の農村にある風習で、将軍標と呼ばれる魔除けだそうです。

資料館みたいなところもあります。

さらに奥手には、慶長年間(1596〜1614)の建築と伝えられる高麗家住宅があります。

国指定重要文化財になっています。

「師楽殿」もあります。

さまざまな行事があるようです。

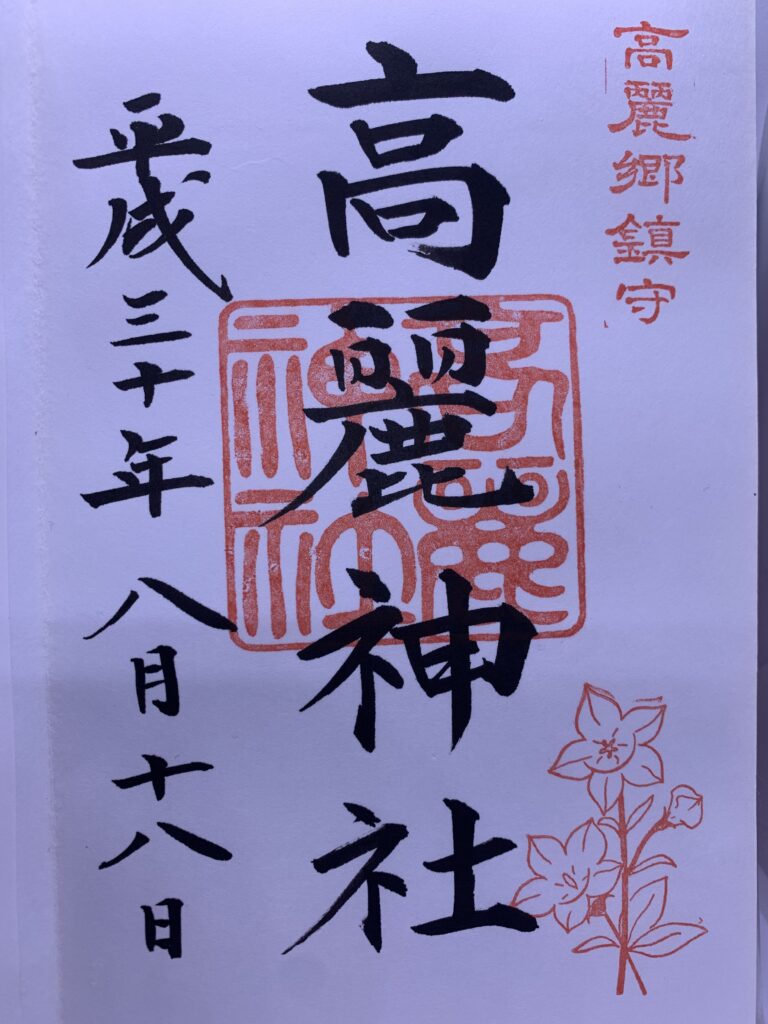

御朱印もあります。

御朱印は

高麗神社から5分位のところには、高麗山聖天院勝楽寺というお寺があります。

ここは駅からはかなり距離があります。

高麗川駅からだと、30分位かかりますね。

不便なところですが巾着田もありますので、一日かけて回るのもハイキングコースのようになっているみたいですしいいかもですね。

以上が、高麗神社の散策でした。

まとめ

高麗茶碗とは、朝鮮半島で焼かれた茶の湯の茶碗の総称です。

日本と朝鮮は深い関わりがあったんですね。

高麗茶碗は時代によって焼かれる経緯により、作いきが多様で素朴さと大らかさを持っているんですね。

茶の湯として広めたのは、千利休です。

この方がいなかったら、今の茶の湯はなかったんでしょうね。

すごい人ですね。

茶碗にも色々な種類がありますね。

高麗つながりで、高麗神社をご紹介しました。

歴史の古い神社です。

上皇上皇后ご夫妻も訪れた場所です。

参考になればうれしいです。

次回は、和物茶碗とはです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント