焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84) 出西焼とは何

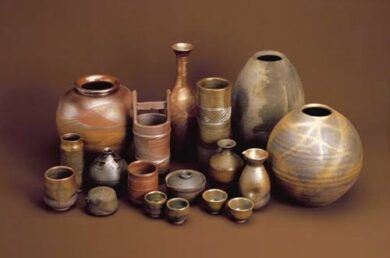

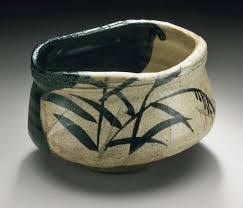

こんにちは、けいみるるです。 今回は、出西焼とは何についてです。出西焼しゅつさいやきとは、出西ブルーといわれる瑠璃色の器が特徴です。丈夫であり普段使いに適しています。和食器でありながら洋食器にも見える魅力ある器です。中国地方島根県出雲市斐川...

焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)