焼物の歴史(84)

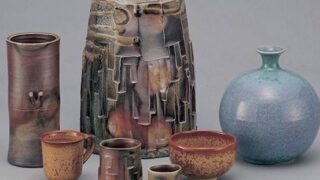

焼物の歴史(84) 八幡焼とは何

こんにちは、けいみるるです。 今回は、八幡焼とは何についてです。例)八幡焼の器中国地方島根県安来市広瀬町に窯元があります。安来市広瀬市には山城「月山富田城跡」です。日本100名城に名を連ねるほど高い場所であり、歴史ファンをはじめ全国各地から...

焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)