焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84) 三毳焼とは何

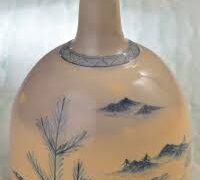

こんにちは、けいみるるです。 今回は、三毳焼とは何についてです。 三毳焼のコーヒーカップ三毳焼みかもやきとは 栃木県岩舟町にあります「三毳焼小楢窯みかもこならかま」でのみ焼かれている焼物です。 三毳山麓みかもさんろくの鉄分を多く含んだ土を使...

焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)  焼物の歴史(84)

焼物の歴史(84)