こんにちは、けいみるるです。

今回は、悪土焼とは何についてです。

悪土焼という焼物を知っていますか?

どんな焼物でしょうか?

日本のどこの焼物でしょうか?

悪土焼

悪土焼とは、

青森県弘前市で焼かれた焼物です。

津軽焼の源流の一つといわれています。

平清水焼・大沢焼・下川原焼とともに、津軽焼を構成する焼物の一つとしています。

鉄分が多い土質で固く、衝撃や熱変化に弱いです。

悪土焼とは何について書いていきます。

悪土焼の歴史・特徴・魅力は

悪土焼の歴史は

1804〜1830年に、石岡林兵衛氏が悪戸村で開窯したのが始まりといわれています。

大正時代に廃窯しました。

下川原焼や九十九森焼など、他の津軽焼の窯と関連があります。

悪土焼の特徴は

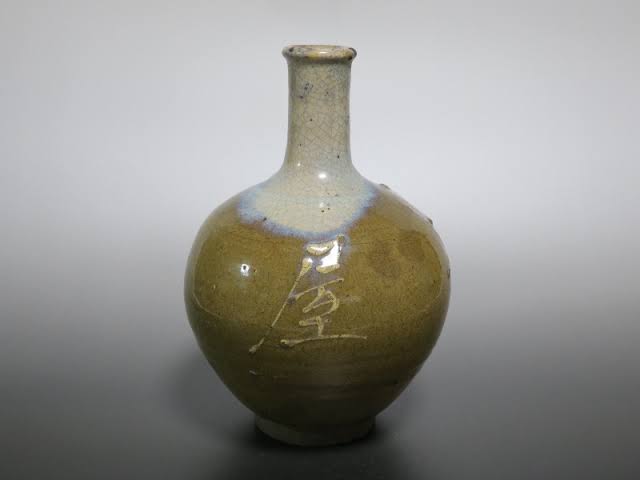

暗緑色の釉薬です。

筒描きという技法で描かれた模様です。

日用雑貨が中心で作られています。

悪土焼の魅力は

素朴であり、温かみのある風合いがあります。

日常使いに適した丈夫さがあります。

悪土焼の土は

鉄分の多い土です。

青森県弘前市悪戸地区で採取されます。

悪土焼の本物と偽物の見分け方は

本物は

作家や窯元の箱書や鑑定書がついているものです。

経年変化によるくすみ、手作業による不均一な光沢、微妙な歪みなどがあることです。

偽物は

箱書や鑑定書は偽造されている可能性もあります。

不自然に傷がないもの、過度に綺麗すぎているものです。

骨董品は偽物が多く出回っていることが多く、見分けるのが難しいとされています。

専門家でも見抜くのが難しいといわれます。

経験と知識がもちろん必要とされます。

悪土焼の今は

現在では、悪土焼ではなく、津軽焼の一部として捉えられています。

悪戸は地名です。

弘前市立博物館には、287点の悪土焼の作品が所蔵されています。

以上が、悪土焼とは何でした。

まとめ

悪土焼とは、青森県弘前市で焼かれていた焼物です。

擂鉢や徳利、椀などの日用雑器が主に作られていました。

鉄分が多く、土質は固く、反面に衝撃や熱変化に弱いです。

歴史は古いです。

現在は閉窯されて作られていません。

器は残されていますが、作られていないのは悲しいですね。

博物館には、悪土焼の作品があるので、見に出かけてみてはいかがでしょうか。

悪土焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント