こんにちは、けいみるるです。

今回は台湾の焼物とはどんな焼物かについてです。

台湾の焼物てどんな焼物か知っていますか?

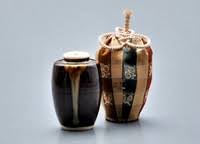

台湾の焼物

エビの絵付けが印象的ですね。

鶯歌陶瓷老街の街並み

台湾の焼物は、鶯歌陶は200年以上前から陶磁器は作られていました。

全国的にも有名であり、中国の景徳鎮ともいわれています。

陶磁器産業の重要地区であります。

台湾の焼物とはどんな焼物かについて書いていきます。

台湾の焼物の歴史は

台湾の陶磁器のルーツは砥部焼です。

戦前に台湾で広く流通していたからです。

淡水丈囲の工場から始まったのが「大同磁器」です。

台湾の磁器産業に大きくリードしてきました。

60年にわたって庶民の暮らしを支えてきました。

第二次世界大戦後、台湾が祖国に復帰して間もない頃には、陶器しかなく磁器はありませんでした。

技術も原料もなかったからです。

台湾には新北市にある「鶯歌老街」という、陶器の町があります。

陶器といえば鶯歌と言われるくらい有名です。

陶器の町となったのは清時代嘉慶期(1796〜1820)に呉岸・呉糖・呉曽らが、鶯歌に来た際に近くの尖山(とが)地区で良質な粘土がありそれを利用して、焼窯を築いたのが始まりと言われています。

2000年には「鶯歌陶瓷老街」という名が付けられました。

この付近には、大漢渓という川が流れています。

台湾の焼物の特徴は

ここでは、良質な粘土・石炭・薪があり水上交通という地の利で陶器が発展したのです。

鶯歌老街というところは、陶器のお店が非常に多くあるようです。

とても、歴史のある、古い町のようです。

お土産としても、実用的なものから、高級なものまで多種多様な陶磁器があります。

陶土と磁土を顔料として使っていますので、様々な釉薬を施して作られています。

青花磁や紅釉磁など、多様な装飾技法が使われています。

伝統を守りながら、現代にあったデザインで作られています。

実用性だけではなく、デザイン性も重視しています。

色絵磁器には、美しさと実用性が兼ね備えられた作品として知られています。

台湾のデザート皿は、深さと大きさが特徴です。

新北市鶯歌陶器博物館

台湾の陶芸文化の歴史を見ることができます。

以上が、台湾の焼物とはどんな焼物でした。

まとめ

台湾の陶芸は「鶯歌老街」とところが有名なのですね。

カラフルな食器もありますね。

エビの絵付けがいいですね。

焼物の歴史はあまり古くはないのだと感じがします。

街自体は歴史があるようです。

古い建物もありますね。

台湾は映像や写真でしか見たことないですので、いつか行ってみたいです。

私もこのような作品が作れたらと思いながら、日々陶芸のことを考えています。

日本の焼物もいいですが、台湾の焼物にも色々な形や色合いがあり魅力的です。

台湾陶器鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、東南アジアの焼物とはどんな焼物かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント