こんにちはけいみるるです。

今回は日本の焼物てどんな器・2についてです。

国宝・奈良三彩壺

奈良時代〜平安時代の焼物を知っていますか?

奈良三彩とは、

奈良時代〜平安時代前期にかけて作られていた陶器です。

緑・褐・白の3つで彩れれています。

古墳時代の5世紀には朝鮮半島から、新羅焼の技法が伝えられました。

窖窯で焼成されましたのが、須恵器で朝鮮半島の渡来工人によってもたらせれました。

奈良時代から平安時代では、どんな焼物があったんでしょうか。

日本の焼物てどんな器を書いていきます。

焼物の歴史・日本は

古墳時代の焼物では、土師器・須恵器の2種類があります。

土師器とは、

赤褐色の素焼きの土器です。

古墳時代〜平安時代にかけて使っていました。

坏・高坏・坩・かめ・さらなどがあります。

須恵器とは、

青灰色をした硬い土器です。

古墳時代〜朝鮮半島から伝わりました。

薄く硬いですが、熱には弱いです。

食器・貯蔵具など多く作られていました。

どちらも、野焼きで作られています。

8世紀には、奈良時代を迎えます。

唐から直輸入された文化が日本全国に普及していきました。

その象徴が奈良三彩です。

奈良三彩は唐三彩をモデルにしていますが、唐からの訪問者が来たという話はありません。

技法は中国の鉛釉陶器に学びましたが、基本的な技法は独創的といっていいほど、見た目は唐に近いですが奈良三彩です。

金属器を重要なモデルとしていました。

基本的には奈良貴族が好む金属器を基本として、唐三彩同様の色釉で彩ったというものでした。

奈良三彩でもちいられる鉛釉は、平安時代には、縁の単色釉へと移ってきました。

一旦は途絶えましたが、16世紀後半には復活しました。

日本に中国の交阯焼の技法が入ってきたためです。

模倣して京都において鉛釉陶である縁釉、褐釉、三彩の焼物が作られました。

これに注目したのが千利休でした。

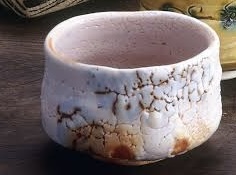

茶碗づくりにまず、華やいだ三彩をつかいます。

寂びたる、枯らびたるという美学の表現に、華やいだ縁釉、褐釉を利用したあたりが画期的です。

表現としてはその表情を殺し渋味を強調する黒い楽釉、赤地透明釉に集約されています。

茶碗を中心とした造形物は、結局、利休美学に従うわけであります。

奈良時代の焼物は、中国から渡ってきた陶磁器や、日本で作られた三彩陶・赤膚焼などがあります。

釉薬を掛けた陶器が作られたのが奈良時代でした。

12世紀、平安時代

土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器などがあります。

須恵器の技術を基本として還元焼成、燻べ焼を脱して酸化焔に転じていく窯が現れます。

無釉を基本としたこれらの窯が、独自の作風を酸化焔焼成あるいは中性焔焼成で活動をはじめました。

その系列化に、信楽、丹波、越前の窯が生まれました。

この窯々は、平安時代に灰釉陶器を焼いて際立った、窯であった愛知県の猿投窯が変質して再生した窯々なのです。

こうした猿投窯系列の窯の中で多くは、在地の需要を潤す窯でしたが、常滑焼と渥美焼は全国に販路広げて各地に同様の窯を開かせる役割を持ちました。

系譜を異して発展した窯が、岡山県の備前焼、能登半島珠洲市の珠洲焼です。

壺、擂鉢を焼いて発展しました。

備前焼は14世紀にはいると酸化焔焼締に向かいます。

珠洲焼は燻べ焼きを守り向きながら、壺や擂鉢を作ります。

最初に注目したのが茶人でした。

茶の湯が目標とするのが、冷えたる、さびたる、枯らびたる、表情を殺した美学です。

ふさわしい風情を持つものとして、備前、信楽、伊賀、丹波の焼物が注目されていきます。

一方で、常滑焼・珠洲焼・越前焼は、美的評価から落第していきます。

これまで見たことがない画期的な造形物を茶席に持ち込みます。

茶人を驚かせたという慶長年間に活躍した、古田織部に代表される利休以後の茶人たちのもくろみを十分に捉え、花入れや、水指、懐石道具類に大きな成果をあげました。

備前なら桟切り、榎肌等の表情があります。

ぼた餅のような素朴で面白い装飾法を作ります。

伊賀焼はビードロと呼ばれる自然釉をビースに、あえて作為をこらないよう表情で作為を凝らします。

窯のどの位置にどのような自然釉がかかるかを、考えていないようで考えています。

中国・朝鮮から陶磁器の影響を大きく受けている日本の焼物ですが、そのまま移すのではなく、日本独自の作風を考え生み出してきました。

以上が、日本の焼物てどんな器・2でした。

まとめ

世界で類を見ない釉薬の技法を開拓します。

見事な象徴造形を作り上げたのですね。

16世紀〜17世紀前半にかけての窯の活動は活発で、活躍されていました。

どの作品も、個性が光りますね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、日本の焼物てどんな器・3です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント