こんにちは、けいみるるです。

今回は、日本の焼物てどんな器・3についてです。

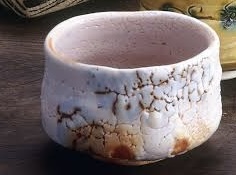

美濃焼の茶碗

平安時代〜鎌倉時代では、

須恵器・常滑焼・瀬戸焼などが作られていました。

須恵器は、壺・かめ・鉢などが作られていまいた。

常滑焼は、6窯が作られて、山茶碗・壺が作られていました。

瀬戸焼は、山茶碗の生産が盛んに作られていました。

鎌倉時代では、

熊山の斜面に窯がいくつか作られ、大かめ・壺・すり鉢などの日常食器が作られていました。

日本の焼物ってどんな器・3を書いていきます。

平安時代〜鎌倉時代

平安時代から縁釉陶と灰釉陶を焼いていた愛知県の猿投窯の系列下に属していて、施釉陶器造りを基本として発展した焼物が瀬戸焼です。

瀬戸窯の延長線上に発展して山を超えて美濃の里に移って焼かれたのが、15世紀の時の美濃焼です。

両方ともに施釉陶器造りを基本の使命とした窯です。

瀬戸焼が本家

・輸入された中国陶磁をモデルに発展します。

・白磁をモデルにしたものがあります。

・黒磁陶磁をモデルにしたものがあります。

・黒磁陶器は、茶道具が中心です。

・天目と呼ばれる茶碗、茶入、茶壺があります。

・白磁をモデルにした主力製品は、四耳壺、水柱、梅瓶です。

結果は習得には未熟でしたが、似た風情の焼物が出来ました。

日本の中心的な役割を担いました。

美濃焼は分家です。

千利休提唱の新しい風をうけます。

画期的な技術革新を、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部で活躍しました。

今までにみたことがないような創作的な茶道具を作り、全国の茶人を魅了しました。

美濃焼では懐石道具に中心を、置かれいたことは有名です。

利休以後、利休の茶の湯が提唱した、根本美学とかなり離れていきました。

「料理の造形」、料理の盛り映えで茶人を楽しませる器造りに変わっていきました。

美濃焼は新しい食器造りにいそしみました。

織部焼こそ、ニーズに応えた成果であります。

天正20年、文禄元年(1592)は、豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った年に、唐津焼はすでに存在していました。

南中国の技法を導入したと、考えられています。

連房式登窯、白い藁灰釉、叩きづくりを導入しました。

そこの先述の文禄の役慶長2年(1597)慶長の役にしたがって渡来したのが、朝鮮陶工が加わり、一挙に佐賀県では陶芸が中心の街になりました。

代表的な地名は唐津焼です。

唐津焼には、朝鮮半島の造形が色濃いですが鉄絵の唐津である絵唐津をみると圧倒的に、美濃焼や志野陶を意識しています。

絵志野も絵唐津も、模様や形も似ているものが多いです。

その寂びたる表情は時代の茶人達が求める美にかなうものでした。

朝鮮唐津とや呼ばれる黒釉と藁釉の白釉を混ぜて掛ける装飾法は当時の美濃焼きに、流行した片身替わりの技法を使っています。

朝鮮半島の加飾法ではありません。

福岡県の高取焼に見ることが出来ます。

内ヶ磯という有名な窯です。

慶長5年(1600)の関ケ原の戦いで福岡城に入部した、黒田如水・長政親子のリードのもとで高取焼は次の時代を担う小堀遠州との接触を篤くし慶長スタイルから、寛永の洗礼されたスタイルに形を変えてきました。

茶入・茶碗・水指・花入れなどです。

九州一の陶窯となりました。

薩摩焼も武将・島津義弘に率いられてはじまりました。

桃山様式をてがけてます。

黒い釉、藁灰による白釉、褐色の釉のないものがあります。

山口で有名な萩焼は、萩藩主・毛利輝元の肝入で、慶長13年に始まりました。

初期の段階では、あまり活発ではなかったです。

以上が、日本の焼物てどんな器・3でした。

まとめ

17世紀の中期から後期が始まりのようです。

瀬戸焼・美濃焼と次々と焼物が作陶されました。

萩焼は、藁灰釉を使うものと、長石釉を使うものがあります。

萩焼の茶碗は特に有名ですが、いわれているほどには名品の数は少ないです。

穏やかで、風合いが良いところを評価されている萩焼です。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、日本の焼物てどんな器・4です。

アフィリエイト広告を利用しています

コメント