こんにちは、けいみるるです。

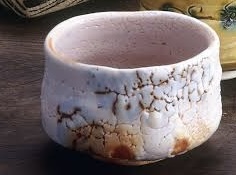

今回は、日本の焼物てどんな器・4についてです。

古伊万里焼

鍋島焼

江戸時代での焼物には、どんな歴史があるのでしょうか。

焼物の歴史・日本について詳しく書いていきます。

江戸時代は

唐津焼きを母体として生まれたのが伊万里焼です。

江戸時代初期、元和2年(1616)開窯とされています。

1620年、中国・景徳鎮窯における、古染付と呼ばれる染付磁器を移す初期の伊万里焼です。

初めて日本で磁器と白磁と染付磁器を成功させた、伊万里焼に参加した陶工が李参平を筆頭とした朝鮮系の島弧です。

後に藩が彼らを保護したこともあって朝鮮系の色濃いものと判断されてきました。

むしろ、景徳鎮窯の影響が色濃いと分かってきました。

そこに、和様の絵画的趣味のデザインが加えられて、初期伊万里焼きは麗しくも瀟洒な表現を勝ち得ています。

その伊万里焼の技術を基本として正保4年(1647)より、少し前に有田の陶工の酒井田柿右衛門が色絵の技を開発しました。

初代柿右衛門に伝わる文章から生み出されてものですが、あまりにも評価が過ぎていて、実態とはかけ離れていました。

ヨーロッパと日本に残る伊万里焼の色絵磁器の評価を勘案すると輸入用として、赤絵の具が燃えるように美しくて白素地が美しい柿右衛門式の磁器がつくられました。

国内用では素地にこだわらない形の歪みがあっても、個性として認める九谷焼様式の磁気がそれぞれ趣向を分けて作られるようになったと考えられます。

柿右衛門様式の色絵破片は、中心部を成す赤絵町に出土しました。

古九谷焼様式の色絵陶片はその外側の外山である山辺田窯や丸尾窯や大外山の、嬉野不動山窯から多くみつかりました。

有田の陶工が作った二様式ですが柿右衛門様式は、ヨーロッパの工芸価値観が古九谷焼き様式には日本の工芸価値観がそれぞれ移りました。

柿右衛門様式は工芸品であり、小伊万里様式は和様の工芸美が出現しました。

日本人が作った芸術感覚の工芸・芸術感覚の焼物を大量生産してきた伊万里焼に対し、古九谷焼は個性美であり、ほとんど一点もので同じデザインのものは持ちません。

焼物に美しさを求める風潮は、桃山の茶陶で培われていました。

柿右衛門様式と古九谷焼の色絵を払拭する新しい商品が古九谷焼様式と呼ばれる、金襴手(きんらんて)であります。

染付を下地とした極めて円熟した技法です。

透明釉を掛けて本焼き焼成した上に赤絵をのせて、上絵焼成してさらに金彩をにせて焼成します。

素焼きをして本焼きし上絵と金彩と、4回も窯に入れ焼くという入念な作品です。

この金襴手は、世界中の富裕層を虜にしました。

日本の焼物として世界に通用した、最初の焼物が古伊万里焼金襴手です。

日本の茶人の間でも華やいだ金襴手を茶道具として取り上げるという、風習がうまれたことで国内でもさらに人気がでました。

17世紀のことです。

この動きに注視していたのが、鍋島藩の当主・鍋島光茂は、この特産品の色絵磁器の技法を生かして献上物として天皇や将軍以下、各歴代の公家や大名に納得させて高級な、焼物を作ろうとしました。

正確な時期は不明ですが、寛文年間(1661〜73)に続く、延宝年間(1673〜81)には、成立しました。

窯も有田から離れた大川内山の二本柳に移しました。

隔離された環境の中で、見事な作品が生まれました。

これが、鍋島焼です。

代表作が、色鍋島と呼ばれている色絵磁器です。

純和様を、独創で編み出そうとする姿勢に貫かれています。

元禄年間(1688〜1704)には頂点を迎えました。

元禄6年(1693)『有田皿山代管江相渡手頭写』という鍋島藩主の指令社の写しが残っています。

江戸時代初頭では伊万里焼の刺激をうけて、京都でも焼物の生産が始まりました。

染付、色絵が中心技術となり定着していきます。

順序としては、瀬戸の技術を取り込んで茶道具を作る動きが下地となりました。

その動きの上に、新たに透明釉地の染付色絵が開発されたのではないこと思われます。

数多くの窯の中から、傑出した才能のある陶工が現れました。

落西、仁和寺門前に窯を開いた、野々村仁清であります。

仁清は瀬戸で修行していましたので古風な技法の持主ですが、京都に戻り白釉下地の、絵付け物に参加してその持ち前のろくろの技と京都の伝統の、デザインを取り込む、意匠力によって一世を風靡していきます。

生没年は不明です。

1640年代まで窯の名がありました。

元禄8年(03237には二代目に譲っています。

50年ほどの長期間、京都で活躍したほどの天才でした。

仁清は制作を茶道具専任に絞っています。

その作品には懐石道具が少ないのが特徴です。

当時人気だった色絵の茶道具が目標だったようです。

茶壺、茶入、茶碗、水指、花入れ、香合などがあります。

仁清の窯の側に呉服商を営む裕福な商人の息子尾形乾山は、父親を早く亡くして遺産を相続し仕事をしていませんでしたが芸術意欲がありました。

仁清の近くに別荘を建て、作陶の手ほどきを受け才能が開花しました。

元禄12年(1699)37歳の時に、鳴瀧に窯を開いて数々の独創的な作品を残しました。

緒方乾山は『陶工必用』著した文献に、中国の磁州窯、ヨーロッパの焼物、磁器まで登場し沢山の焼物を極めようとする努力がみられました。

事実「乾山焼き」と呼ばれる焼物は、当時の日本人が知った、世界の焼物が見本となったことが文献からも伺えます。

磁器制作も試みますが未熟な状態ではありますが、京都には刺激となり新たな作風が生まれました。

この個人陶工の伝統が、江戸時代後期(18〜19世紀)になり、奥田頴川、任阿弥道八、青木木米などを生み出しました。

その後は名もない職人が携わる京都の焼物、京焼も江戸時代初期〜後期まで、続いていきますが名工の裏に隠れ存在感がありませんでした。

以上が、日本の焼物てどんな器・4でした。

まとめ

伊万里焼、有田焼、九谷焼の作品を見ると、色絵の技法がすごいですね。

色んな試行錯誤をして、いまある作品が生まれたんですね。

わたしは、こういう絵が好きで、いつかこんな絵が描けたらと思っています。

そして、いつか、本場にいって本物をみたいですね。

写真では味わえない、感動があるでしょう。

色んな作品をみて、作品を作っていきていですね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで、見ていただきありがとうございます。

次回は、日本の焼物てどんな器・5です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント