こんにちは、けいみるるです。

今回は、八幡焼とは何についてです。

八幡焼という焼物を知っていますか?

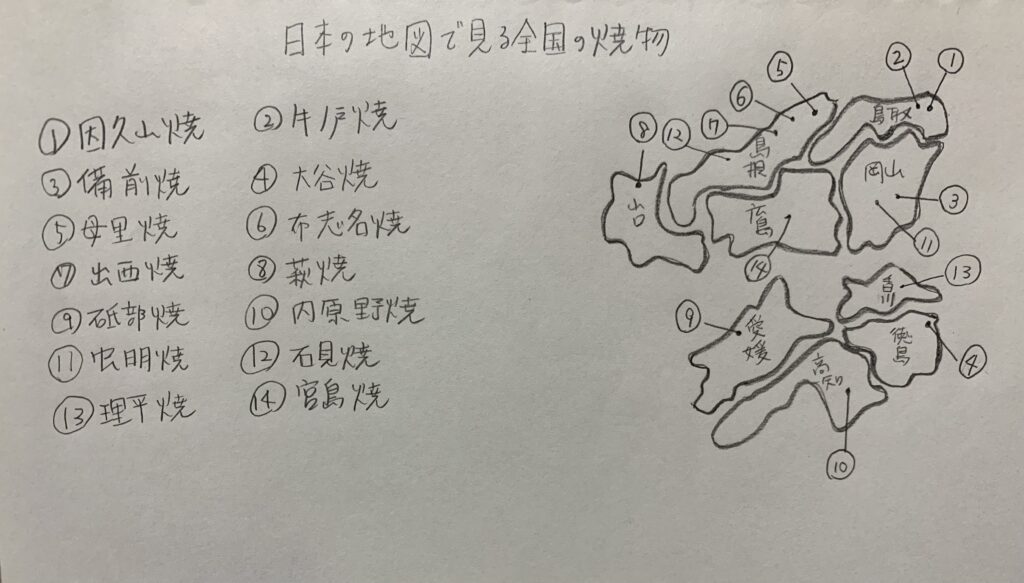

どこの地方の焼物でしょうか?

例)八幡焼の器

八幡焼とは、

青釉の色合いが特徴です。

湯呑み・お皿・花器・鉢・などの生活用品を焼いています。

中国地方

島根県安来市広瀬町に窯元があります。

安来市広瀬市には山城「月山富田城跡」です。

日本100名城に名を連ねるほど高い場所であり、歴史ファンをはじめ全国各地から訪れます。

自然豊かなところです。

八幡焼とは何について書いていきます。

八幡焼とは

八幡焼(やわたやき)とは、淡い青釉薬の緑が特徴です。

絵付けのないシンプルな焼物です。

地域特性を活かした作風が現れています。

八幡焼の歴史は

1723年に広瀬八幡宮の神宮・竹矢豊前と藩士・熊谷由武によって、作州の吉五郎を招き、粗陶器を作ったのが始まりです。

290年以上の歴史があります。

長州から理兵衛を招いて技術を向上させました。

一時は、藩営になったこともありましたが、明治時代には、民営となり、秦家(はた)が今日まで伝統を守り続けています。

八幡焼の特徴・魅力は

八幡焼の釉薬は、青釉を使った緑ががかった青緑釉が特徴です。

緑の色がとても輝いていて美しく目を引きます。

呉須釉と呼ばれる藍色の顔料が特徴です。

八幡焼の釉薬

大山の火山灰を使っています。

八幡焼の今は

2018年の時点では、5代目・安食美幸さんが伝統を守りながら作品を作り続けています。

以上が、八幡焼とは何でした。

まとめ

八幡焼とは、島根県安来市広瀬町にある江戸時代から今も続く窯元です。

290年以上の歴史のある焼物です。

今も伝統を守り続けている焼物です。

緑色がとてもきれいです。

女性の陶芸家の方が作っていました。

女流陶芸家いいですね、憧れますね。

実際に手にとってみてみたいですね。

参考になれば嬉しいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、尾戸焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント