こんにちは、けいみるるです。

今回は、さ行〜そ行ついてです。

陶芸の専門用語です。

「さ行〜そ行」を詳しく書いていきます。

さ〜そ行

さ行

さ行

彩磁

・成形した磁器の素地に描画・彩色した後に透明釉を掛けます。

・高火度焼成する釉下彩技法です。

採泥

・顔料などで着色した色粘土で生素地に装飾を施す技法です。

盃

・酒杯の意味です。

酸化コバルト

・青や紺青の呈色剤として染付に使われます。

・磁器やガラスの顔料、触媒などに使われています。

酸化焼成

・十分な酸素により完全燃焼している炎で、焼成することです。

酸化鉄

・酸化第2鉄(Fc203)です。

・鉄と酸素の化合物で、鉄の酸化物の総称です。

酸化銅

・酸化第2銅(CuO)です。

・酸化焼成で、青・緑になります。

・還元焼成で赤色に発色します。

三彩

・緑・褐色・白色などの多色の釉薬を施した陶器のことです。

・2色でも4色でも三彩と呼ばれます。

さや

・降灰から器を保護するために入れます。

・耐火土で作られた容器です。

皿屋土

・鉄分が少ないが、砂気が多く耐火度が高いです。

・皿屋は窯場のことをいいます。

三号釉

・長石に陶土や珪酸分と石灰石を調合した、石灰透明釉の代表的なものです。

サンドブラスト

・ガラスや焼物の素地の表面に、図案をテープでマスキングします。

・その上から特殊な細かい砂を高圧で吹き付けます。

・デコボコの模様をだす技法です。

盞(さん)

・碗や杯の形状を指す中国での呼び名です。

さば土

・花崗岩(かこうがん)の半ば、風化分解した粗い砂です。

桟切

・備前焼に多い景色です。

・焼成中に燃料の灰に埋もれるなどして酸化したものです。

・人工的に木灰を投入して酸化させることもあります。

し行

し行

自然灰

・焼成前に釉を掛けなくても、窯の中で燃料の薪の灰が降り掛かったものです。

・これがガラス化したものをいいます。

自然釉

・薪窯などで燃料の灰が作品に被り、炉内の温度によって素地のケイ酸分と灰のアルカリ分が反応して釉化する現象です。

下絵付け

・釉を掛ける前の素地に下絵の具で絵を描くことです。

シッタ

・仕上げの削りの時にロクロに土台として使う小円筒です。

・固定して、器を伏せて使います。

シッピキ

・器をロクロから切り離すための道具です。

・切り糸ともいいます。

・片方だけに木製の持ち手がついています。

磁土

・磁器を作る時に成形しやすくするために、陶石を細かく砕いた状態のものです。

シャモット

・耐火性の高い土を一度焼成して、細かく粉砕したものです。

四君子

・東洋画や東洋陶磁器の画題として、欄・竹・梅・菊の4種の植物です。

失透

・結晶化現象です。

・釉が高温から冷却される途中で結晶の析出で、釉表面が白く不透明になります。

仕覆(しふく)

・茶入や薄茶器、茶碗などの茶道具を入れる袋です。

蛇窯

・登り窯の一種で細長く伸びた単室の窯のことです。

蛇の目

・器の内面に掛けた釉を、蛇の目に剥いだ跡です。

蛇の目高台

・高台の輪が正しく蛇の目の目形にみえるものです。

鎬(しのぎ)

・生素地をかきべらなどで線状に削って模様にする装飾技法です。

祥瑞(しょんずい)

・もとは中国の明末・清初に作られた染付磁器の模様のことです。

・器面を線などで仕切り、吉祥文様などが描かれています。

白化粧

・カオリンを主成分とする白い泥状の材料を生素地に施す技法です。

す行

す行

すいひ

・水に入れてかくはんして土の場合は精粗を分別します。

・灰の場合は、アクを取り除く作業です。

ずぶがけ

・ひしゃくを使わないで釉の入った容器に、器胎をそのまま浸します。

素焼き

・成形した生素地を乾燥させて釉を掛けないで、低温で焼くものです。

水滴

・すずりに水の補給するための小さな容器です。

捨間(すてま)

・丸窯と胴木間に続く室です。

・灰気が多いのでこの室には器は詰めないところからいわれています。

スリップ

・泥漿、粘土と水を混合したものです。

スリップ・ウエア

・化粧掛けした焼物です。

・西洋陶器由来の技法です。

せ行

せ行

青花

・呉須の模様を下絵付けしてその上に、透明釉を掛け焼いたものです。

青海波

・円心円の半円形を重ね合せて波文様を表現した文様です。

石灰透明釉

・長石や陶石を基本原料で媒熔材として、石灰を使った釉です。

石版絵付

・石版印刷で陶磁器の上絵具を紙に印刷します。

・施釉器面に転写する絵付の方法です。

攻焚

・焼成の終わりにちかくなって温度の上昇が穏やかになった時に攻めます。

・連続的に薪を投入して窯内の酸素の供給を断ちます。

・還元炎をだす窯焚き方法です。

煎茶器

・煎茶をてる時に使う道具です。

線刻

・素地をヘラや搔きベラなどで削って細い線を施す技法です。

そ行

そ行

象嵌

・地の素材を彫ってその部分に、他の素材をはめこんだ模様を表す技法です。

双耳壺(そうじつぼ)

・壺の肩に、2つの耳がついたものです。

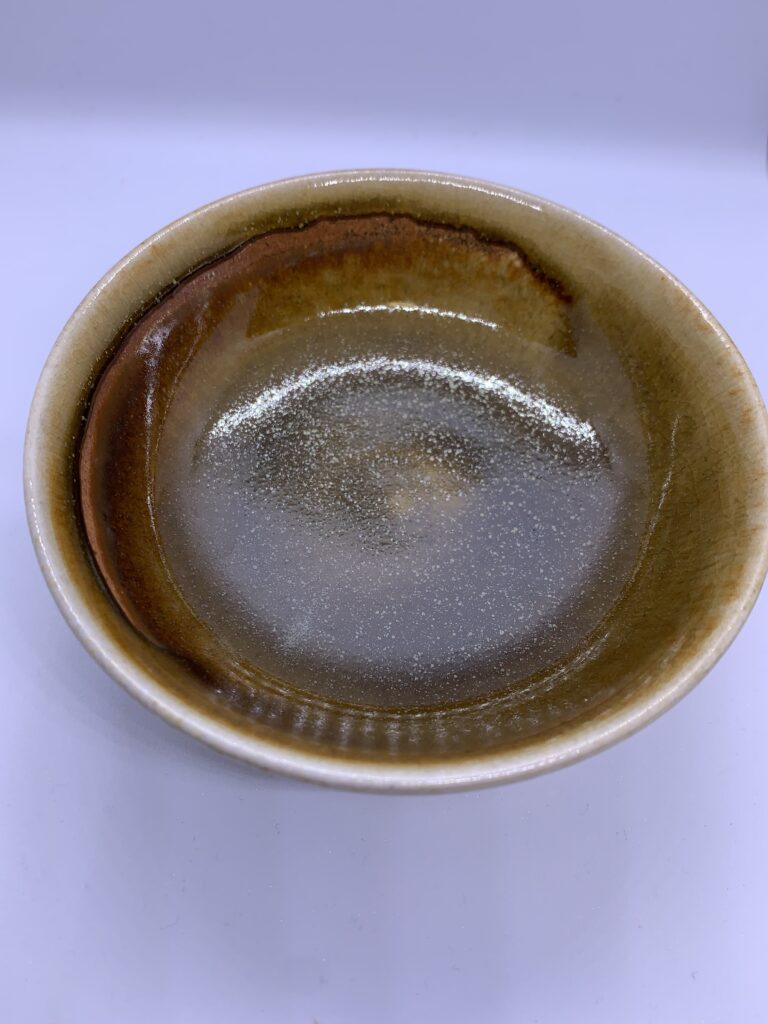

蕎麦釉

・鉄釉の一種で、黄緑色に小黒班のある釉です。

・冷却過程で、結晶が析出するためです。

・施釉面に光沢がなく、蕎麦に似ているのこの名が付きました。

蕎麦猪口

・向付けで蕎麦汁入れや、湯茶を飲むくみ出し茶碗代わりです。

・飲酒など多目的使われています。

蕎麦手

・蕎麦釉のかかった半磁胎の胎土を使った陶器です。

染錦

・染付に錦手、赤・緑・黄・紫・青の透明フリットを使って上絵具です。

・釉面上に彩飾したものです。

・素地生地に直接描いて釉薬をかけて焼いたものです。

染付

・呉須で描く下絵付けのひとつです。

・絵の具に含まれるコバルトなどの成分により、青色に発色します。

以上が、さ行〜そ行でした。

これだけの専門用語があります。

たくさんありますね。

次は、た行〜と行になります。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント