こんにちは、けいみるるです。

今回は、葉っぱの箸置きの絵付け・釉薬・本焼きについてです。

1個目の箸置きの絵付け

2個目の箸置きの絵付け

緑の葉っぱと、落ち葉で茶色の葉っぱと、唐辛子です。

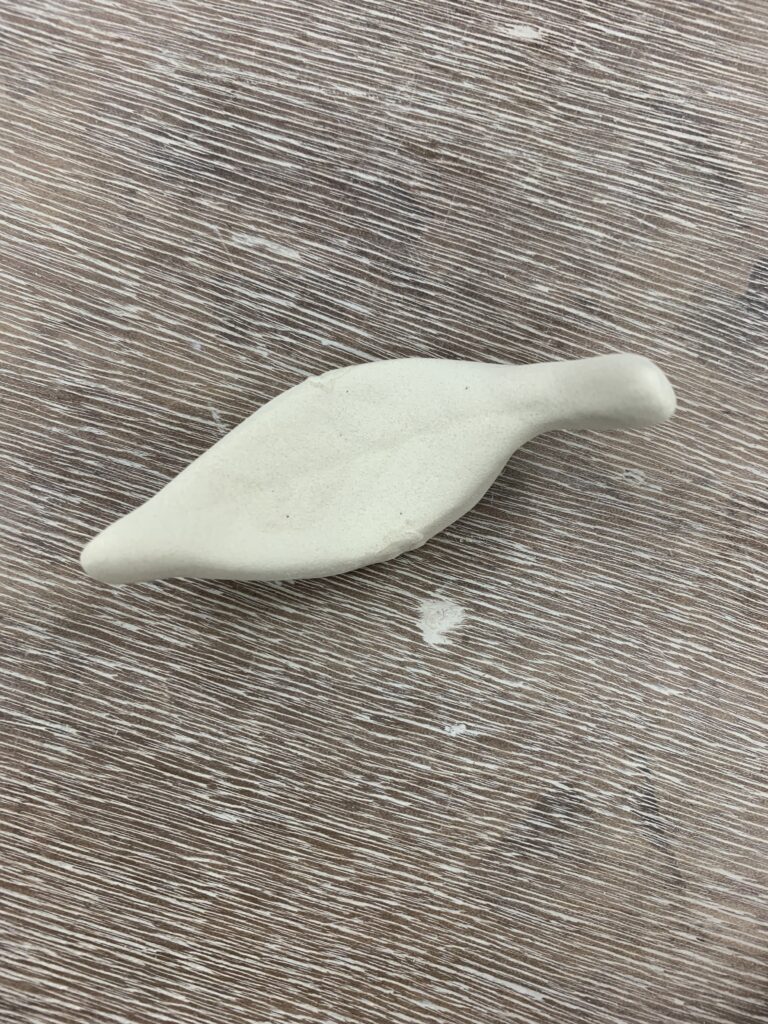

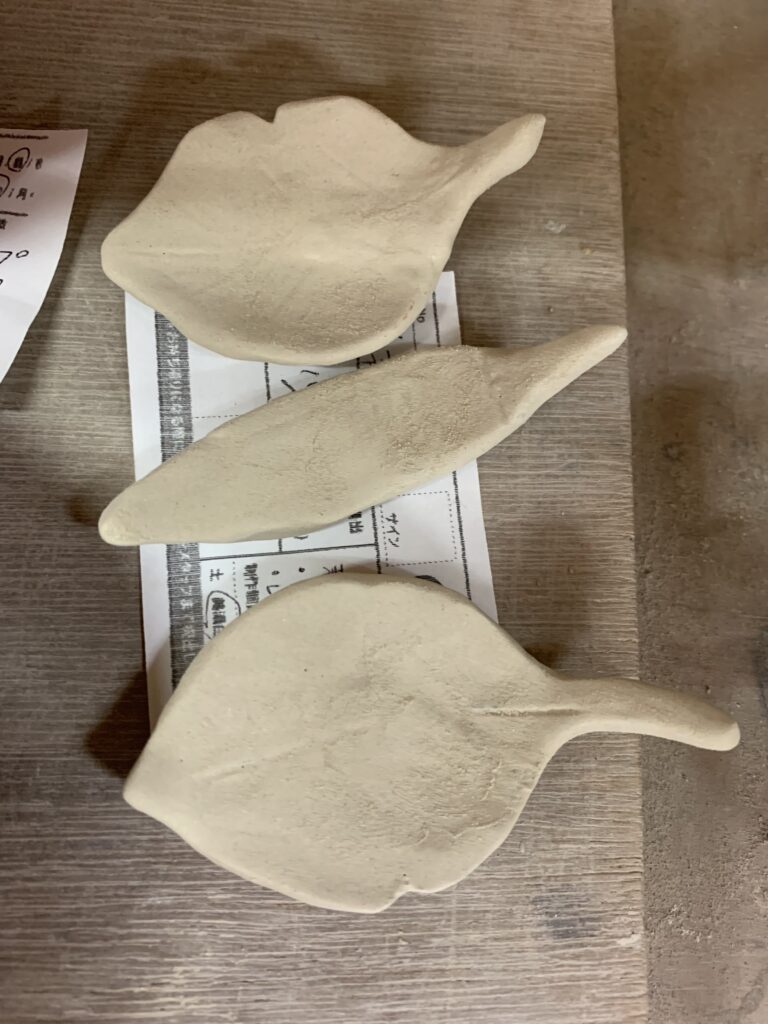

成形して、削りをして、素焼きにしてもらいました。

色を付けて釉薬をかけていきます。

そして本焼きします。

葉っぱの箸置きの絵付・釉薬掛け〜完成について書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています。

箸置きは

箸は日本以外にも使っている国があります。

韓国や中国などです。

箸置きを使っている国は、日本だけだそうです。

最近では、箸置きを使っている家庭はあまりないようですね。

私の家でも、使っていません。

ですが、色々おしゃれなものがたくさんありますので私も作ってみたくなりました。

使わなくても飾り棚などにコレクションして眺めるのも、癒やされるのではないでしょうか?

葉っぱの絵付は

全体をヤスリ掛けをしていきます。

その後スポンジで全体を拭き取ります。

底には釉薬がつかないように撥水剤を塗ります。

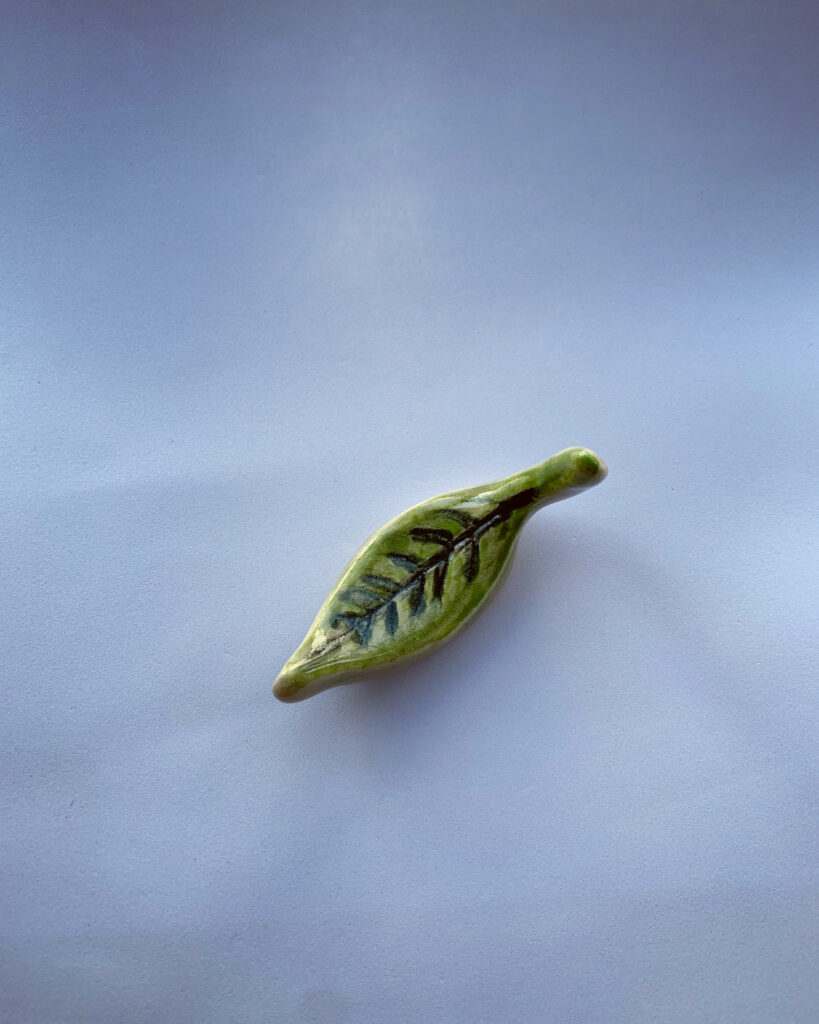

葉っぱは、緑の濃いのと薄いのと、茶色に塗りました。

赤いのは唐辛子です。

その後は、釉薬を掛けをします。

釉薬に掛ける時に普通にはさみではつかめないので、ピンセットを使って釉薬にかけました。

天龍寺青磁の釉薬です。

釉薬をつけたら、プツプツや膨らんでいる釉薬は指で軽くこすり整えます。

底の部分はスポンジで余分についた釉薬を拭き取ります。

これを本焼きしていきます。

1個目の釉薬掛け

2個目の釉薬掛け

天龍寺青磁とは、京都の天龍寺に伝わった、緑色の青磁にちなみ名付けられました。

日本の伝統色である竹色に真右工門が独自の工夫を、加えた深見のあるグリーンが特徴です。

青磁は日本でもっとも好まれている1つです。

元時代後期から明時代中期に龍泉寺で焼成された青磁です。

元は中国から伝わったものですね。

葉っぱの箸置きの完成

箸置きが出来上がりました。

1個目の作品です。

2個目の箸置きです。

ひび割れや欠けてもいませんでした。

もっと、色々な箸置きを作りたいですね。

参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント