こんにちは、けいみるるです。

今回は陶芸の登り窯・穴窯とはについてです。

登り窯と穴窯という窯を知っていますか。

昔は、電気やガスなどがありませんでしたので、薪を使って器は焼かれていました。

焼き上がるのに、何日もかかる大変な仕事でした。

今でも使われているのは、電気やガスなど機械よりも、自然のまま焼き上がっていく、器の色合いに魅力があるからだと感じます。

機会があれば、実際に見て体験したいですね。

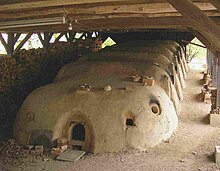

登り窯・穴窯

登り窯とは、

複数の部屋が連なっているものです。

穴窯は、

上記の写真の窯が一つの部屋だけのことです。

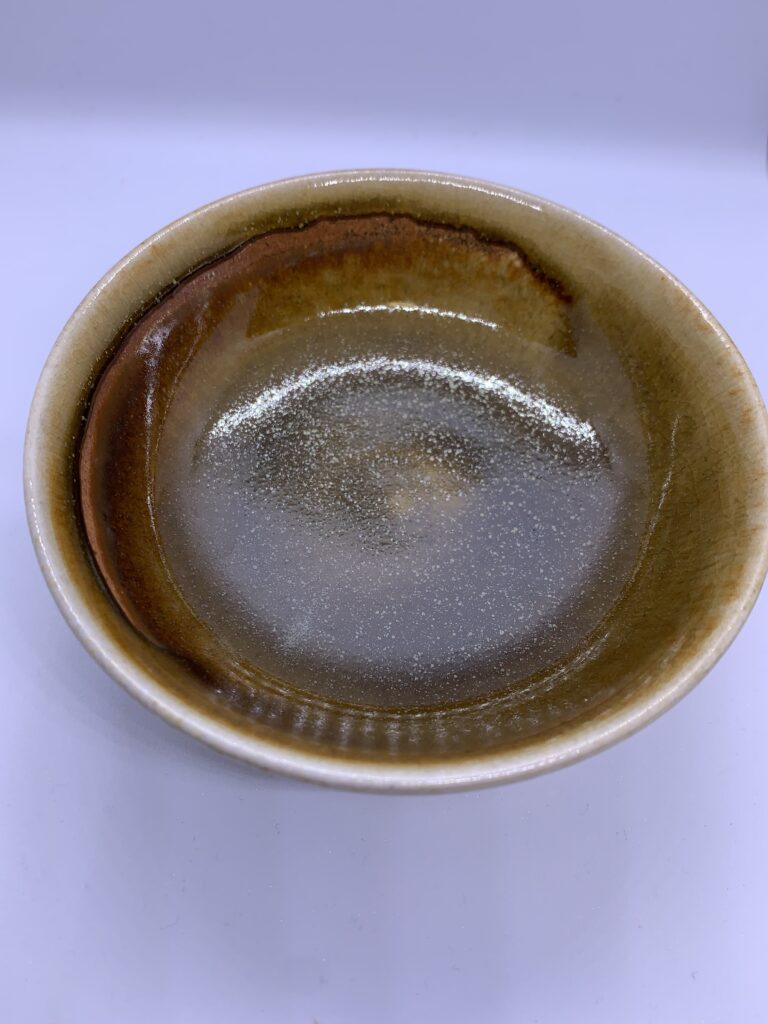

登窯で焼いた作品

小皿の表面

小皿の高台部分

実際に、登窯で焼いています。

陶芸の穴窯・登り窯について書いていきます。

登り窯・穴窯とは

登り窯とは、多くの作品を詰めて焼成室ごとに違った雰囲気の作品に焼き上がります。

穴窯とは、単室ですので少ない作品、作りたい方向性を絞って焼いていきます。

電気やガスとは違いますよね。

薪で焼かれるので、火前と火裏で燃え方によっても表情が変わります。

薪窯は、薪を割、窯の空焚きをして窯を詰めて窯焚きと多くの段階を経ていきます。

窯詰めの作業だけでも、4、5日はかかります。

登り窯・穴窯の特徴は

登り窯とは、山の斜面にそって階段状に焼成室を数室並べて、一番下の部屋を胴木間といい、次の室から品物をいれて薪を使って焼成します。

穴窯とは、薪でじっくりと焚き上げる原始的な焼成です。

電気やガスでは出せない緋色やビートロ、自然釉、薪変などが美しい景色を作り出します。

人の手が及ばないところに、作品が作り上げられていくのが火にまかせるという穴窯の魅力です。

窯の歴史

日本で最初に入ってきた窯は、登り窯でした。

傾斜地の勾配を利用して、複数の焼成室を,連ねた窯は登窯です。

世界で初の窯は紀元前6500年ほど前の西アジアと中国です。

窯の構築は酸化焔焼成だけではなく、還元焔焼成をもたらしました。

素地肌が鼠色を呈する土器と、灰陶が生まれました。

高温焼成で堅い素地が得られる窯の構造により、他にもたくさんの土器の開発を可能にしました。

初期の窯は、中国でも西アジアでも丸窯で円形の窯です。

上下で区切られていて、上が製品下が薪を入れる構造です

中国では龍窯と呼ばれる東洋独特の窯です。

4000年前のことと推測されます。

階段式に立ち上がって、各部屋に分かれている階段窯です。

日本で言う連坊式登窯が生まれたのは、14世紀頃でした。

一方で中国の華北では、紀元前から馬蹄形の平窯が見つかっています。

中国北部で受け継がれてきました。

登窯と平窯は、地域を分けて発展した2つの形態です。

以上が、登り窯・穴窯とはでした。

まとめ

穴窯と登り窯は違うんですね。

日本に最初に使われたのは、登り窯です。

登り窯はいくつも部屋がありますので、すべてを把握していくのは大変です。

穴窯は、単室ですので納得のいく焼き上がりを得るまで焼き続けられます。

どちらも、薪をつかい、何日も焼いていくのは変わらないです。

とても、手間暇がかかっています。

その手間暇が、いい作品が生まれるのですね。

じっくり待った後の、喜びは計り知れない感動がありますね。

また、機会があった際は、作品を出したいです。

いつか、登り窯薪わりなどを体験したいですね。

芸術・人文ランキング

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、器の使い方や送るときの方法・金継ぎです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント