こんにちは、けいみるるです。

今回はか行〜こ行です。

陶芸の専門用語です。

「か行〜こ行」を詳しく書いていきます。

か行〜こ行

か行

か行

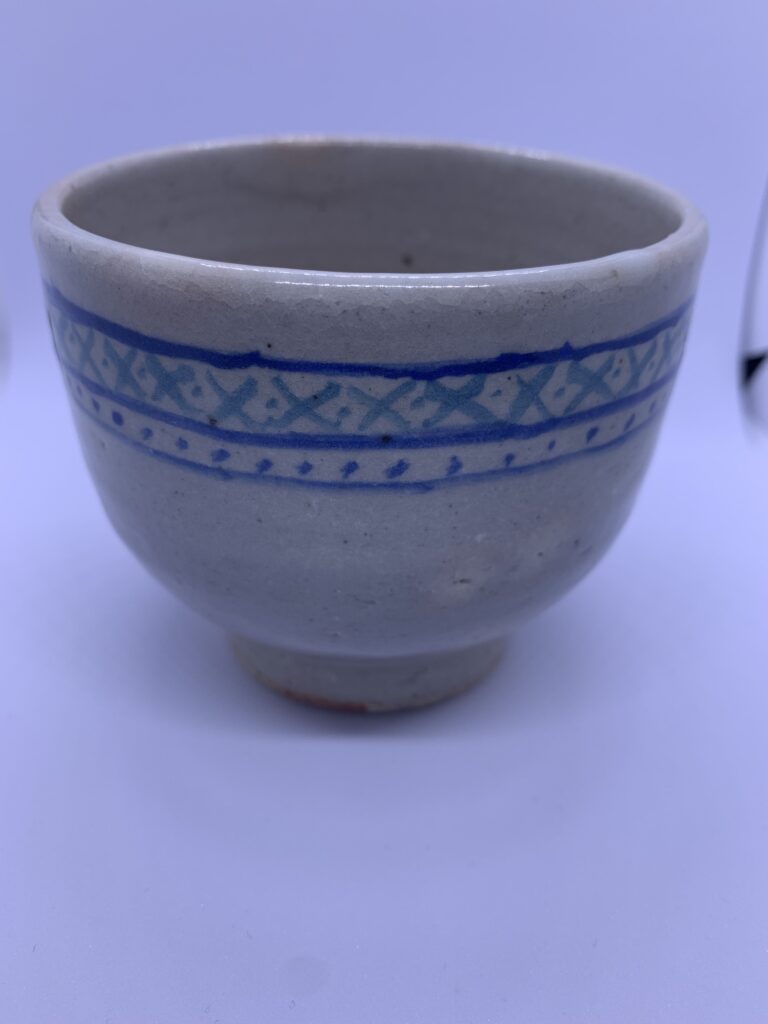

回回文

・アラビア風文様です。

・官窯の模様の一種で唐草や、アラビア文字が組み合わされています。

貝殻積

・原始的な窯詰の方法です。

・器の下と間に貝殻を置いて重ね焼きをします。

・熔着を防ぎます。

・器の座りを良くします。

・焼成中の歪みを防止します。

・石灰質の貝殻は熔融してしまいますが、器には痕跡は残ります。

灰陶

・中国の陶質土器です。

・焼成最後に還元炎焼成を受けて、灰青色に堅く緻密によく焼き締められます。

開片(かいへん)

・開片は中国語で貫入のことをいいます。

・陶器の釉薬層が不完全に開裂してできる肌理効果のことです。

・大開片・小開片があります。

灰釉陶器

・木灰と土灰を天然の灰に、釉原した灰釉を人口に施したものです。

・日本の平安時代に生産されました。

梅花皮(かいらぎ)

・釉を厚く掛けすぎたり焼成不足のために釉が十分に溶けずに、鮫肌上に縮れたものをいいます。

・茶碗の高台付近などに見られる縮れた釉薬のことです。

蛙目粘土

・粘土の一種です。

・粘土の中には蛙の目玉くらいの半透明の石英粒子が混じっています。

・濡れた時に帰る海布のように見えることからこの名がつきました。

・陶磁器原料としては水簸して不純物を除いて使います。

・白色で日本の重要な陶磁器原料です。

カオリン

・耐火土が高くカオリナイトを、主成分とする粘土です。

・純粋なものはSK35〜36(1770〜1790度)です。

・高級な磁器素地の重要な原料であります。

・日本には商業的な磁器用カオリンほぼ生産していません。

・韓国から河東カオリンなどを、輸入しています。

・釉薬の原料としても使われています。

カオリナイト

・カオリン鉱物の一種です。

鏡

・茶碗の部分的名称のひとつです。

・茶碗の見込みの中央部分が円く窪ん落ち込んでいるところです。

花器

・花瓶のことです。

瓦器

・土師器の系譜の灰黒色の軟質土器です。

掻落し

・素地に化粧土と釉・絵具を塗った後に表面の文様やその他の部分を、

・線か面で削って掻落ししてデザインする技法です。

柿の蔕(へた)

・高麗茶碗の一種です。

・柿の蔕の色を思わせることからその名が付きました。

・肩のあたりに1段折り曲がりをみせています。

・還元炎焼成すると褐色から、黒色に発色します。

柿釉

・鉄釉の一種です。

・酸化炎で焼成すると赤茶色に発色します。

・木灰と含鉄土類を配合して作ります。

掛流し

・釉の掛け方の一種です。

・柄杓で器の表面に釉をなだれ状に掛けることです。

掛外し

・釉の掛け方の一種です。

・釉を掛け残し一部分に掛け残された、素地が露出して見えるもんです。

掛分け

・釉の掛け方の一種です。

・2種類以上複数の色釉を左右や上下に流しかけたりして施釉したりして、発色の変化を求めます。

加彩

・上絵付です。

重掛け

・釉を器全面に部分的に、二重三重に重複して掛けることです。

重ね焼

・器を積み重ねて焼成します。

片口

・鉢の一方に注ぎ口のある器です。

形細工

・型に粘土を押し込み成形します。

堅手

・土味が堅いことでその名がついています。

瓦塔

・瓦質が須恵器の小型の塔です。

窯印

・焼成した器や窯道具に手彫りや、印刻された簡単な目印です。

窯出し

・窯の中から器をだすことです。

窯土

・窯を築く材料に使います、珪酸分に富む耐火粘土です。

還元炎

・酸素の供給が少なく炭素の多い不完全燃焼の炎です。

き行

き行

素地

・胎土で成形した焼成前の無釉のものです。

・焼成後のものを素焼素地ともいいます。

木節

・木節粘土のことです。

・亜炭層から出る可塑性の大きい粘土です。

切糸

・器を切り離す時に使います。

金液

・金と油が交じった粘稠な液状金化合物です。

金泥

・金彩を施すのに使います金顔料です。

金流し

・アベンチュリン釉を使います。

吉祥文様

・松竹梅・鶴亀・鳳凰などの祝意を表す文様のことです。

・祥瑞などに描かれています。

く行

く行

釘彫

・器の表面が釘で掘った用に見える線刻模様です。

釘彫高台

・高台が釘で彫ったように深く渦を巻きえぐられた形状です。

くくり

・器の表面をめくる線状の突起を、紐といいます。

沓形(くつがた)

・切り立ちよりも上部が狭まり口造りは不規則な楕円形です。

釉切れ

・釉薬が掛け残されて、素地の一部が見える釉薬不足です。

・釉抜けともいいます。

釉際

・茶碗など釉薬の掛かった部分とかかっていない部分の、境目のことです。

釉たまり

・部分的に釉薬の厚さが違うものをいいます。

・釉薬が素地に不均一に吸収されて釉たまりができます。

苦土

・マグネシアです。

グレイジング

・施釉です。

グレイス

・釉薬です。

クレイワーク

・粘土を使ったアートです。

け行

け行

化粧掛け

・有色素地で焼物を作る際に、素地表面に白色の陶土を薄く掛けることです。

蹴ろくろ

・足で動かすロクロです。

建水

・茶碗を漱いだ湯水をこぼして捨てる容器です。

結晶釉

・溶けた釉を成分が冷却中に結晶の形で析出(せきしゅつ)した釉薬です。

・装飾効果を生みました。

こ行

こ行

高火度磁器

・SK(ゼーゲル12)1450度以上の高温で焼成する硬質磁器です。

高台

・糸底・糸尻と言われます。

・碗・さら・鉢などそこにつけた基台です。

高台脇

・茶碗の腰から高台までの部分です。

五岳

・口造り一種です。

腰

・器の下部から底部、高台までのことです。

骨猫

・呉須を通常の濃度に熔き、絵の輪郭を面相筆を使って細く書きます。

碁笥底

・碁石をいれる器の底に似た形状です。

粉引

・刷毛を使わず全面化粧した白釉が粉のように見えるものです。

以上が、か行〜こ行でした。

まだまだ、たくさんあります。

次はさ行〜そ行です。

最後まで見ていただきありがとうがざいます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント