こんにちは、けいみるるです。

今回は、神社の参拝方法とは・阿佐ヶ谷神明宮を散策はについてです。

神社の参拝方法とは

手水舎

まず最初に行うところです。

神様にお願い事をすのですから作法は、守らないといけません。

正しく作法を行うということは、神様に敬意を示すことであり、自らの心も清めることでもあります。

阿佐ヶ谷神明宮とは

阿佐ヶ谷神明宮の鳥居前

厄除けの神社です。

伊勢神宮との関わりも深いです。

天照皇大神を主祭神として祀られています。

境内地は約3000坪の森林があり、シイ・カシ・クス・ケヤキ・イチョウなどの巨木も多くあります。

神様の参拝方法とは・阿佐ヶ谷神明宮を散策について書いていきます。

神様の参拝作法は

神様にお願いをするには、自らも心を清めて真剣にお祈りをしなくてはいけません。

正しく振る舞うことで、心も正されるからです。

いくら熱心にお祈りしても、無作法な振る舞いをしては、神様にそっぽ向かれていしまいます。

常識を持って行動していれば、真剣にお祈りをすることで、その願いをきいてくれます。

神社ならではの作法があります。

参詣の服装は昇殿参拝をしなければ、正装する必要はありませんが、神様の前に行く以上は見苦しくない肌が、過剰に露出をするのは好ましくありません。

神様の前では、帽子やサングラスは外したほうが良いです。

参拝は本殿に向かって行います。

参詣の目的が摂社・末社であったとしても、本殿の神様に挨拶するのが礼儀です。

本殿の前を横切るときには、会釈を忘れずに、しましょう。

参道の中央は神様の通る道ですので、端っこを歩きましょう。

鳥居の出入り口では、入る前とお参りした後、一礼をしましょう。

参拝時にかかせないのが、お賽銭です。

昔は神前にお米を撒いて祈願した、散米の起源があるといわれています。

音をさせて賽銭箱に入れるという、意味があったようですが、神様への捧げ物を投げ入れるのは好ましくありません。

投げ入れるのではなく、賽銭箱にはそっといれるようにしましょう。

初詣のように混雑しているからと人の頭越しに、お金を投げ入れるのは、作法に反するそうです。

お札やお守りは神様の分身というべきもの、ですので丁重にあつかいましょう。

不浄なところに置かないようにしましょう。

テーブルなどに置く際には、清浄な布などを、引いてその上に置きましょう。

生臭いものや不浄のものとは別にして、大切にしてください。

お礼を受けたら、まっすぐ家に帰り、神棚にお祀りします。

神棚がない場合は床の間やタンスの上に、白い紙を敷いてその上にお祀りします。

南向きか東向きになるように奉安します。

火伏せや盗難除けなどのお札は、キッチンや玄関などふさわしい場所に貼ります。

お守りは、いつも身につけているバックにつけるのがいいです。

手水作法と二拝二拍手一拝

本来では禊(みそぎ)をして清めるべきですが、

参拝のつど禊は大変ですので、これに代わるものとして手水で、手と口を清める作法が考案されました。

禊とは、罪や穢れを落とし自らを、清らかにすることを、目的とした神道における水浴行為です。

手水作法には、一人に行う方法と、二人で行う方法の、二種類があるそうです。

それは、知りませんでした。

一人の作法では

①右手で柄杓を持って浄水を汲みます。

②左手に掛けます。

③柄杓を左に持ち替えます。

④水を右手に掛けます。

⑤柄杓を右手に持ち替えます。

⑥左手で一口分の水を受けます。

⑦その水で口をすすぎます。

⑧左手に水を掛けます。

⑨柄杓を立てて残った水で、柄を洗います。

⑩柄杓を柄杓置きに伏せて置きます。

※くれぐれも、柄杓には口を付けでください。

これは、マナー違反になります。

二人で行う手水の方法

①柄杓で両手に水を掛けてもらいます。

②両手で一口分の水を受けて、口をすすぎます。

③最後にもう一度両手に、掛けもらいます。

*手水を行う前後に、手水舎に向かって、一礼しますとより丁寧な作法となります。

*神前で行う二拝・二拍手・一拝の作法は、古代からの風習のようです。

手を叩く回数には変遷があります。

この様になったのは、戦後のことです。

手を叩く回数

①神前に進んだら賽銭を賽銭箱に入れます。

②鈴を鳴らします。

③腰を深く90度近く曲げての拝礼を二度行います。

④手を胸元の高さにあげて二度、叩きます。

⑤深い拝礼を行います。

神前の進む前と参拝の後に、一礼をすると、より丁寧な作法になります。

神社によって、拍手の数も異なるようです。

このように、お参りの仕方にもルールがあります。

心を穏やかに清めて、参拝したいですね。

阿佐谷神明宮は

アクセス

阿佐ヶ谷駅北口より徒歩3分です。

東京都杉並区にあります。

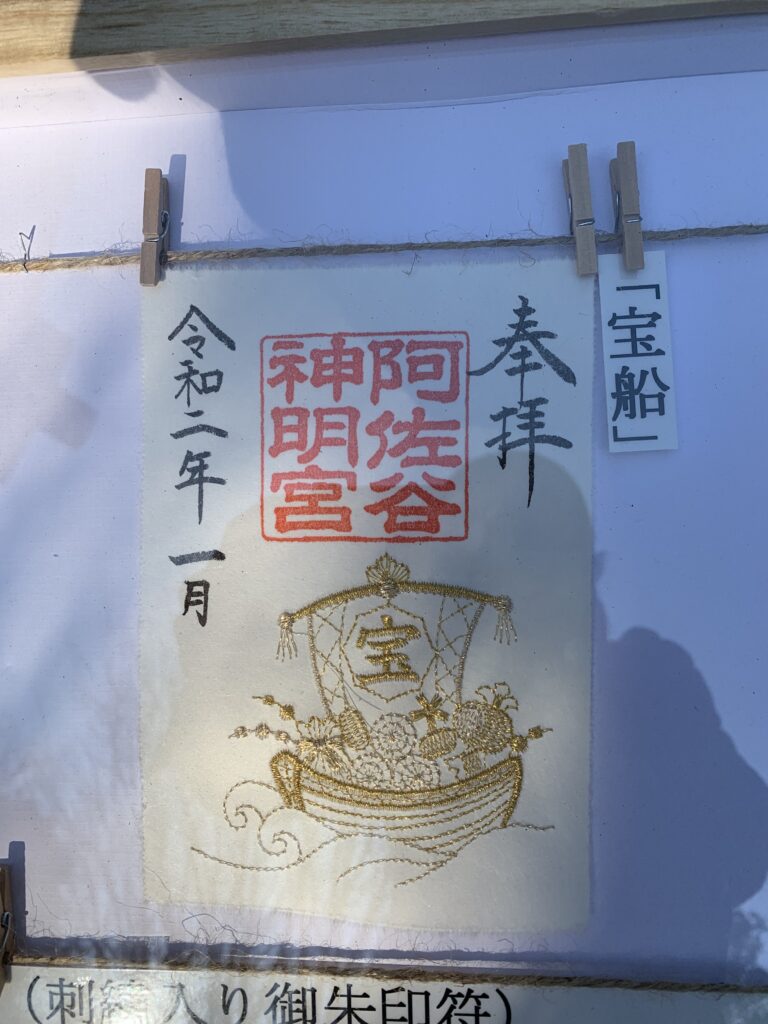

宝船です。

阿佐ヶ谷神明宮の歴史は

創建は1190年頃鎌倉時代といわれています。

日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の帰途し、阿佐ヶ谷の地で休息した後に尊の武功を慕った村人が旧社地に一社を設けたのが始まりと伝えられています。

その後には、土豪が伊勢神宮に参拝した際に、神の霊示に安置したと伝えられています。

現在でも御神体として本殿にお祀りされています。

主祭神は

天照大御神・皇室の御祖神であります。

八難除祈祷(はちなんじょきとう)を行っています。

全国でも珍しく、八難除とは厄除け、八方除など、現世にあまたある災難厄事、すべてを取り除くという物です。

パワースポットとして有名です。

ご利益は

厄除け・縁結び・夫婦円満・合格祈願などがあります。

レースのブレスレット型のお守り「神むすび」があります。

御神縁を受け、運気が上がるようにご祈願したお守りです。

見どころは

・緑が豊かな神社です。

・しい・かじくす・けやき・いちょうなどの古くて巨大な木が多くヒーリングスポットです。

・都心なのに、約3000坪と広くて開放感のある境内です。

・能楽殿や結婚式にも使われる新明殿、春分・秋分の日に祖先の霊を慰める合同祖霊祭を執り行う儀式殿などがあります。

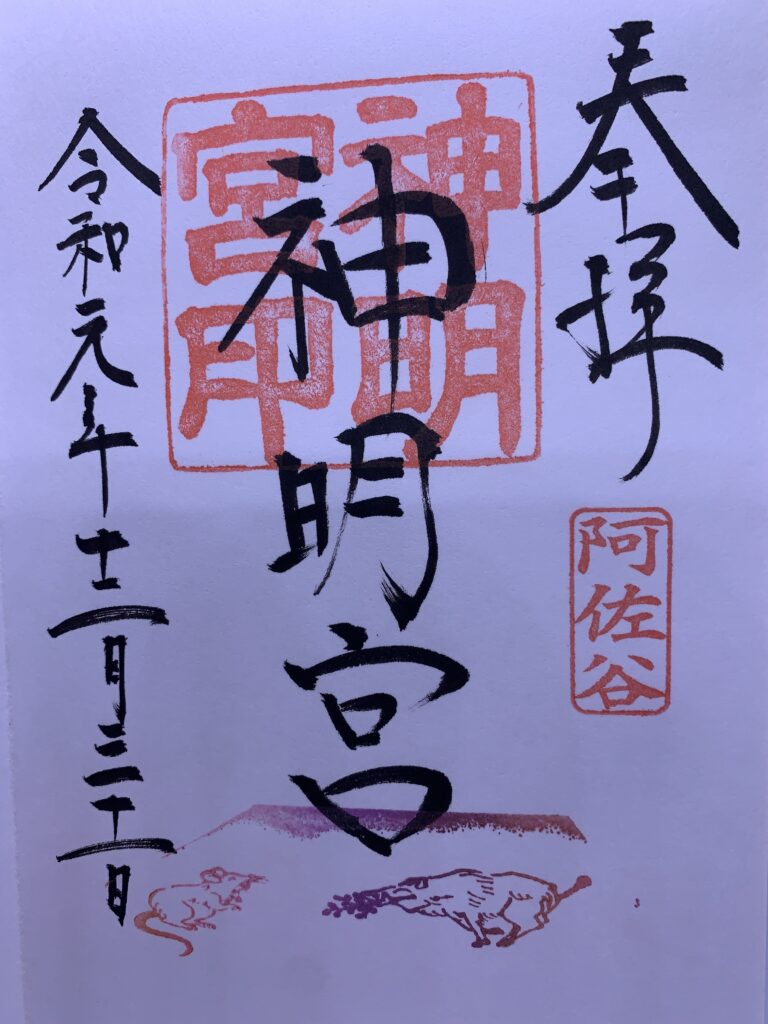

御朱印は

私はまだ、一度しか訪れていませんので、この御朱印だけです。

御朱印代は300円です。

大鳥居の右手にある神明殿の社務所でいただけます。

受付時間は9時〜17時までです。

季節によって色々な御朱印があります。

東京都は思えないほどの、落ち着いた神社でした。

*参拝の際は、ルール・マナーを守りましょう。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、神棚の祀り方・愛宕神社です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント