こんにちは、けいみるるです。

今回は神社のお祭・根津神社を散策についてです。

神社のお祭は

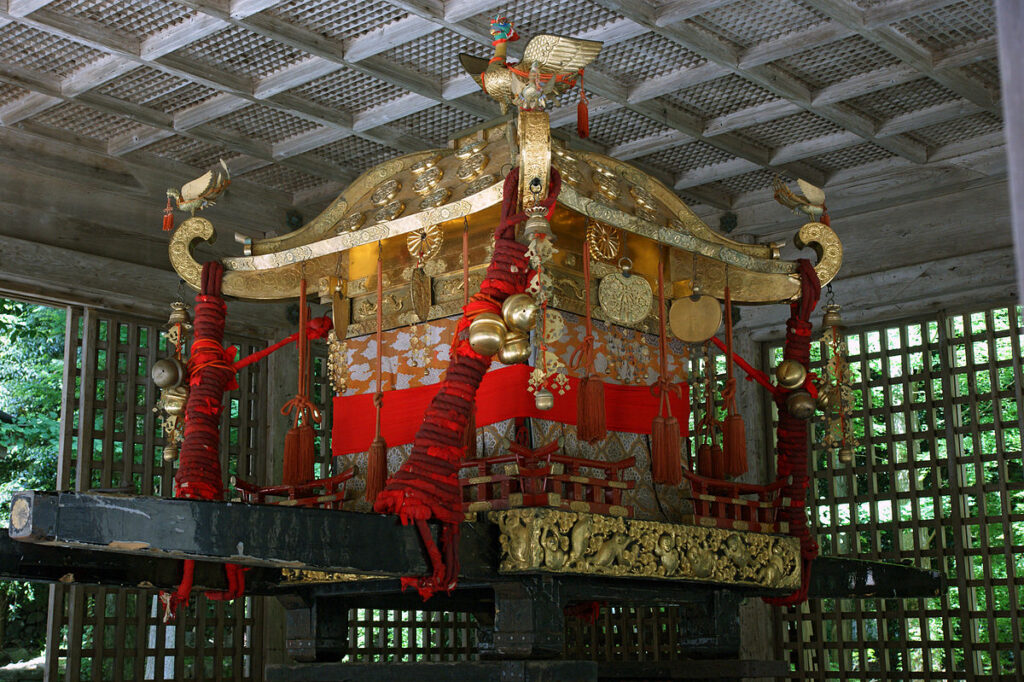

お神輿

お祭りのときのお神輿です。

お祭りとは様々な種類があります。

神様を迎えて祀ります、そして、神様を送ります。

本殿の扉を開閉するという儀礼で神様を、迎え送ることを象徴しています。

つまり本殿の奥で鎮まっている神様に、祭祀の場にきていただくことをお願いすることです。

根津神社とは、

文京区に古くある駒込千駄木(こまごめせんだぎ)に鎮座しています。

現在ある社殿等7棟は、宝永3年5代将軍・徳川綱吉が奉建遷座したものです。

国の重要文化財に指定されています。

神様のお祭り・根津神社を散策について書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています。

神社のお祭りとは

「お祭り」とは、諸説あります。

「まつらう」「まつ」「たてまつる」などの起源説があります。

つまり、「まつり」は、神様をお迎えして飲食などをお供えて歓待することです。

神様を待つということは、今と昔ではお願いすることの重みが違うということです。

聖地に神籬(ひもろぎ)などをおいて神様の降臨を願ったうえで、祭を行っていた時代には真摯に祈らなければ神様の降臨はなく、降臨しても満足しない祭では、神様は去っていってしまいます。

最悪の場合では、祟がおきることもありえます。

神様をまち、まつろい、供物を奉ることは日々の平安を守り豊作豊漁を得るためには重要な儀礼です。

神様との信頼関係を築くためには、毎年滞りなくお祭りをすることが重要です。

本殿の神霊は神輿に迎えられて氏子区域を巡り、氏子・祟敬者の歓迎を受けて、神輿とともに神社に戻り本殿へ帰ります。

神様を迎えた後は

献饌(けんせん):神饌を捧げます。

神楽:神前で歌舞音曲を演じます。

直会:神に供えた神饌を祭の参加者ガ食べます。

という「祀り」をします。

神楽は祭の場に招いた神様に楽しんでもらうために、神話の一場面を演じたり、特別な曲を演奏することで祭場に神話的世界を出現させる機能を、果たしていると考えられています。

神と人間が結んだ約束を確認するためのものです。

他にも、神様に初穂や珍しい獲物といった霊性の高い食べ物を食べてもらうことによりその霊域を高めてもらう意図もあります。

霊域が高まれば、地域を守り願い事を、叶えてくれる霊力も強くなるからです。

神様に捧げることで高められた霊域を、分けてもらえることで災いが祓われて健康と幸運が訪れて、神様との結びつきも強くなることです。

祭の分類法はいくつかありますが、大祭・中祭・小祭の三種類です。

大祭・中祭では、本殿の扉が開かれて祭儀が行われますが、小祭は扉は閉じられています。

お祭りとは、神様を迎えて、食をお供えして楽しんでもらうためのものだったんですね。

つまり、日々の平安を守り豊作豊漁を得るため、お祭りをして神様と人間の関係を、安定させて強く結びつけることが重要だったんですね。

お祭りは、色んな屋台がでていて、見るだけでも楽しいですよね。

夜は特に、雰囲気が違いますね。

夏のお祭りは特にいいですよね。

お祭りはこのような意味があるんですね。

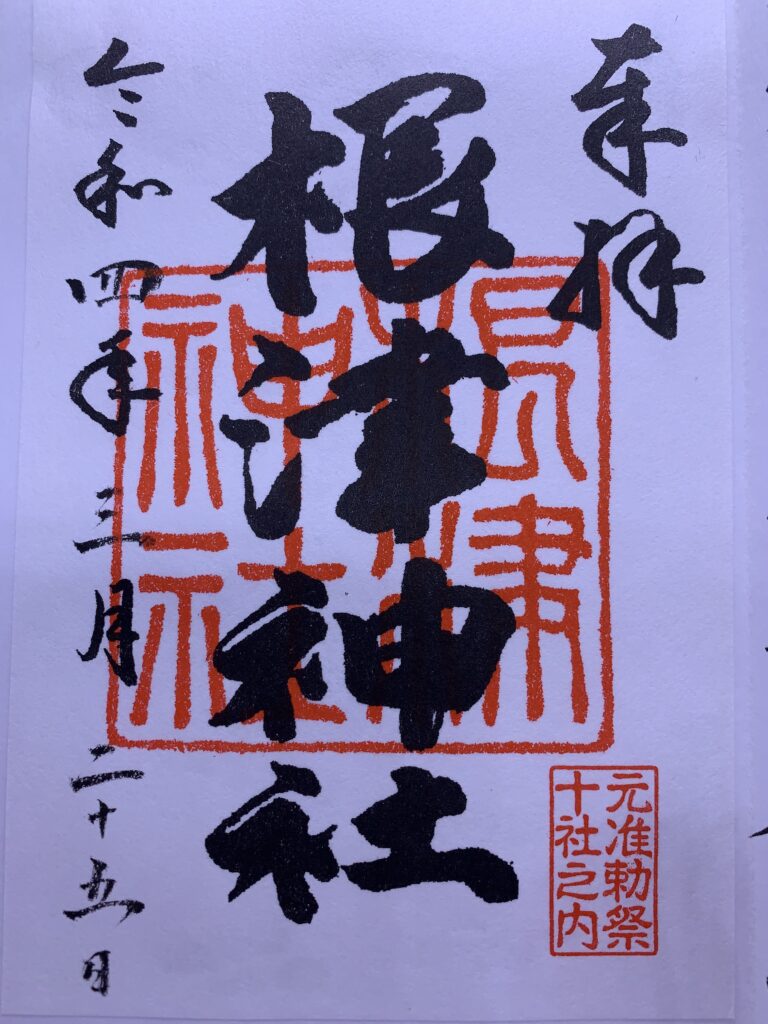

ここからは、過去に行った神社の御朱印の紹介です。

根津神社は

アクセス

東京メトロ

千代田線・根津駅・千駄木駅から徒歩5分

南北線・東大前駅から徒歩5分

都営三田線・白山駅から徒歩10分

東京都文京区根津にあります。

別名:根津権現(ねずこんげん)と言います。

根津神社の歴史は

1900年前日本武尊が千駄木に作った神社とされています。

今ある場所に移されたのが江戸時代です。

5代将軍・徳川綱吉の後継者が家宣(いえのぶ)と決定されたときに、家宣の誕生した地を根津神社に奉納して、そこに社殿を建てたのです。

国指定重文の荘厳な社殿です。

御祭神は

須佐之男命(すさのおのみこと)

大山咋命(おおやまくいのみこと)

誉田別命(ほんだわけのみこと)

相殿神は

大国主神(オオクニヌシノミコト)

菅原道真公

ご利益は

災厄除け・邪気払い・商売繁盛・合格祈願・縁結びがあります。

見どころは

1900年の歴史がある由緒ある神社です。

江戸時代に造られた拝殿・唐門・透塀など他7点の建築が現存していて、国の重要文化財に指定されています。

表参道入口が南側です。

千駄木駅からですと北口からのほうがちかいです。

境界内には、春になるとツツジが咲き乱れ秋の紅葉と、一年中楽しむことが出来ます。

右側には、赤い鳥居千本鳥居があります。

約250はあります。

この鳥居は、願いが叶ったお礼として奉納されていたものです。

鯉が泳ぐ池もあります。

緑あふれる神社です。

見どころはたくさんありますね。

御朱印は

初穂料300円になります。

拝殿の右側にある授与所にていただくことができます。

印字には、東京十社の元となっている元准勅祭社十社之内です。

*参拝される際は、ルールとマナを守りましょう。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、神社の参拝方法とは・阿佐ヶ谷神明宮です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント