こんにちは、けいみるるです。

今回は、小鹿田焼とは何かについてです。

小鹿田焼という焼物を知っていますか?

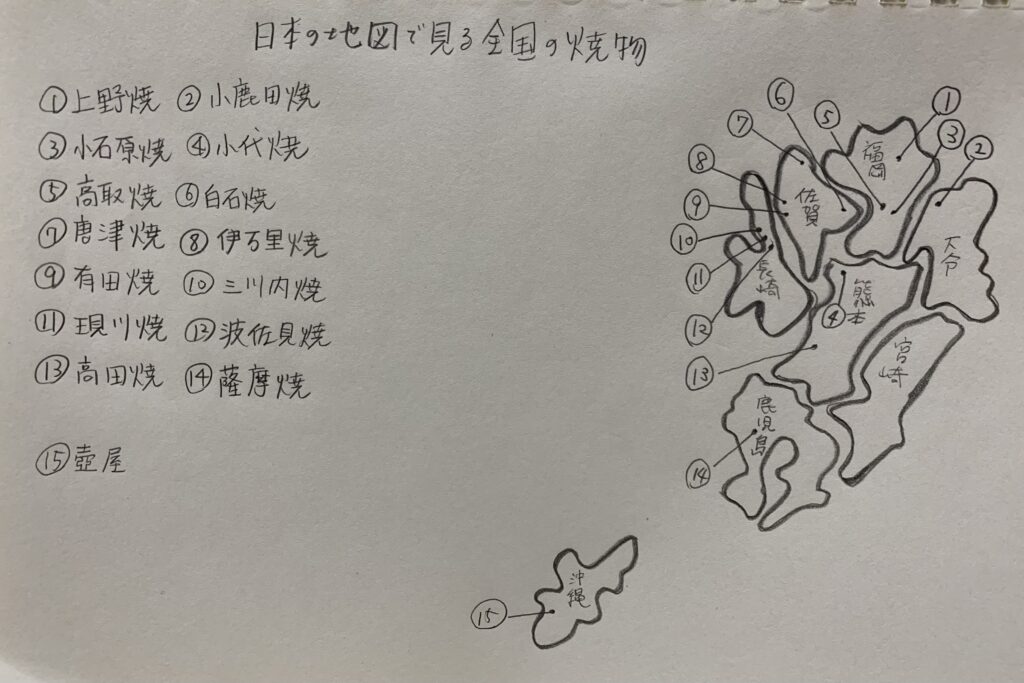

どこの地方の焼物でしょうか?

小鹿田焼のお皿

飛び鉋が印象的ですね。

小鹿田焼とは

機械を使わずに蹴ろくろを回しながら「飛び鉋」・「刷毛目」・「流しかけ」などの技法を使って模様をつけた焼き物です。

派手さはなく、シンプルで飾り気のない焼き物です。

釉薬を打ち掛けして多彩な器を生み出しています。

*九州地方

大分県日田市皿山の山間にあります。

300年間受け継がれてきた伝統的な焼物です。

江戸時代から続いています。

小鹿田焼(おんたやき)とは何かについて書いていきます。

小鹿田焼(おんたやき)の見るポイントは

特徴的な技法があります。

飛び鉋・刷毛目・長し掛けなどがあります。

兄弟窯である小石原焼きと小鹿田焼です。

違いは原料にあります。

小鹿田焼に使われる土の方が小石原焼の土よりも黒みがあります。

そのため飛び鉋では、鋭角な切り込みをいれることができて白化粧との対比で表される、文様より際立ちます。

小鹿田焼とは世界一の民陶と絶賛されました。

大分県日田市皿山の山間にあります。

小鹿田焼の歴史は

江戸時代中期の1705年黒木十兵衛という人が小鹿田皿山に小石原焼の陶工を招いて、登り窯を築造したことが始まりといわれています。

小石原焼とは兄弟窯といわれています。

小鹿田焼きの伝承方法は、親から子にその技術を伝える一子相伝の世襲制です。

世界一の民陶と称された日田の焼物です。

1995年に国の重要無形文化財に指定されています。

小鹿田焼の特徴は

特徴的な技法は飛び鉋・刷毛目・流しかけなどがあります。

近くの山の土を原料にすぐそばを流れる川の力を借りて機械を使うことはなく、すべての工程を手作業のみで行っています。

川の流れを動力にして唐臼で20〜30日にかけて細かくしていきます。

1996年には残したい日本の音風景100景に選ばれました。

鉄分の多い粘土を川の水力を利用した唐臼で砕き丁寧に作り上げられた陶土は、きめが細かいです。

きめが細かく収縮率も大きい為に、割れやすく成形の際に土を締めにくく、底部が割れやすい性質があります。

釉薬は長石や灰などを調合して用いて、白・黒・緑・褐色などに焼き上がります。

機械を使わず、外部から職人を雇わずに、すべての作業を家族のみで、担っていることも大きな特徴です。

小鹿田焼の土

集落の周辺で採れる赤みのある土を使っています。

鉄分が多く含んでいる土のみで作られています。

小鹿田焼の釉薬

白釉・あめ釉・黄灰釉・薄緑釉・伊羅保釉が使われています。

灰も自然の植物灰にこだわり、地元のものを自家生産しています。

ターコイズブルーのような独特の石を持つ釉薬です。

1995年国の重要無形文化財に指定されました。

小鹿田焼の今は

毎年10月の第2週の週末に小鹿田焼・民陶祭が行われています。

9件の窯元があります。

一年間働いた窯に感謝して、小鹿田焼の発展を祈るお祭です。

祭りのために焼かれる器がたくさん並べられるそうです。

以上が、小鹿田焼とは何でした。

まとめ

小鹿田焼とは、世界一の民陶といわれました。

400年以上の歴史を持ちます。

一子相伝で継承される技術と多彩な技法です。

その特徴は飛び鉋・刷毛目・流し掛けがあります。

原料の土は集落付近で採取され、赤みがあって鉄分を多く含む土のみが使われています。

小鹿田焼の魅力を感じられますね。

散策の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、薩摩焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント